4.188

«И бысть сеча зла»: как Александр Невский разбил Ливонский орден

Источник: iz.ru

·

Автор: Георгий Олтаржевский

Битва на Чудском озере 5 (12) апреля 1242 года — одно из самых значимых событий в средневековой отечественной истории, важная веха и повод для гордости. О Ледовом побоище знает любой учившийся в школе россиянин. С 1995 года 18 апреля стало днем воинской славы в память о сражении. Другое дело, что многие представляют его скорее по знаменитому фильму Сергея Эйзенштейна «Александр Невский», а не по исследованиям историков. «Известия» разбирались, как всё было на самом деле — по крайней мере согласно имеющимся у науки источникам.

Ледовое побоище точно не относится к «белым пятнам» истории — источников существует достаточно. В первую очередь это Новгородская первая летопись старшего извода, дающая относительно подробное и местами даже детальное описание военной кампании 1242 года. Создавалась она буквально по следам событий, как и три списка Псковской летописи, незначительно отличающиеся друг от друга. Наконец, есть Ростовские, Суздальские (Лаврентьевская) и Владимирские летописи, а также более позднее «Житие князя Александра Ярославича».

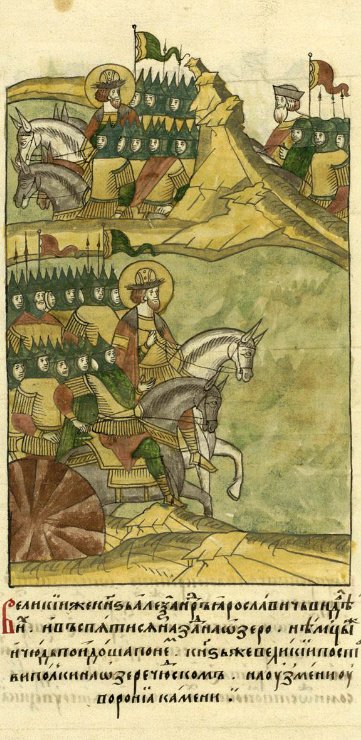

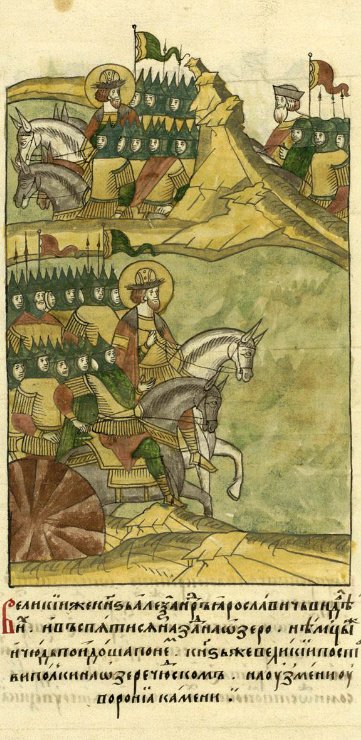

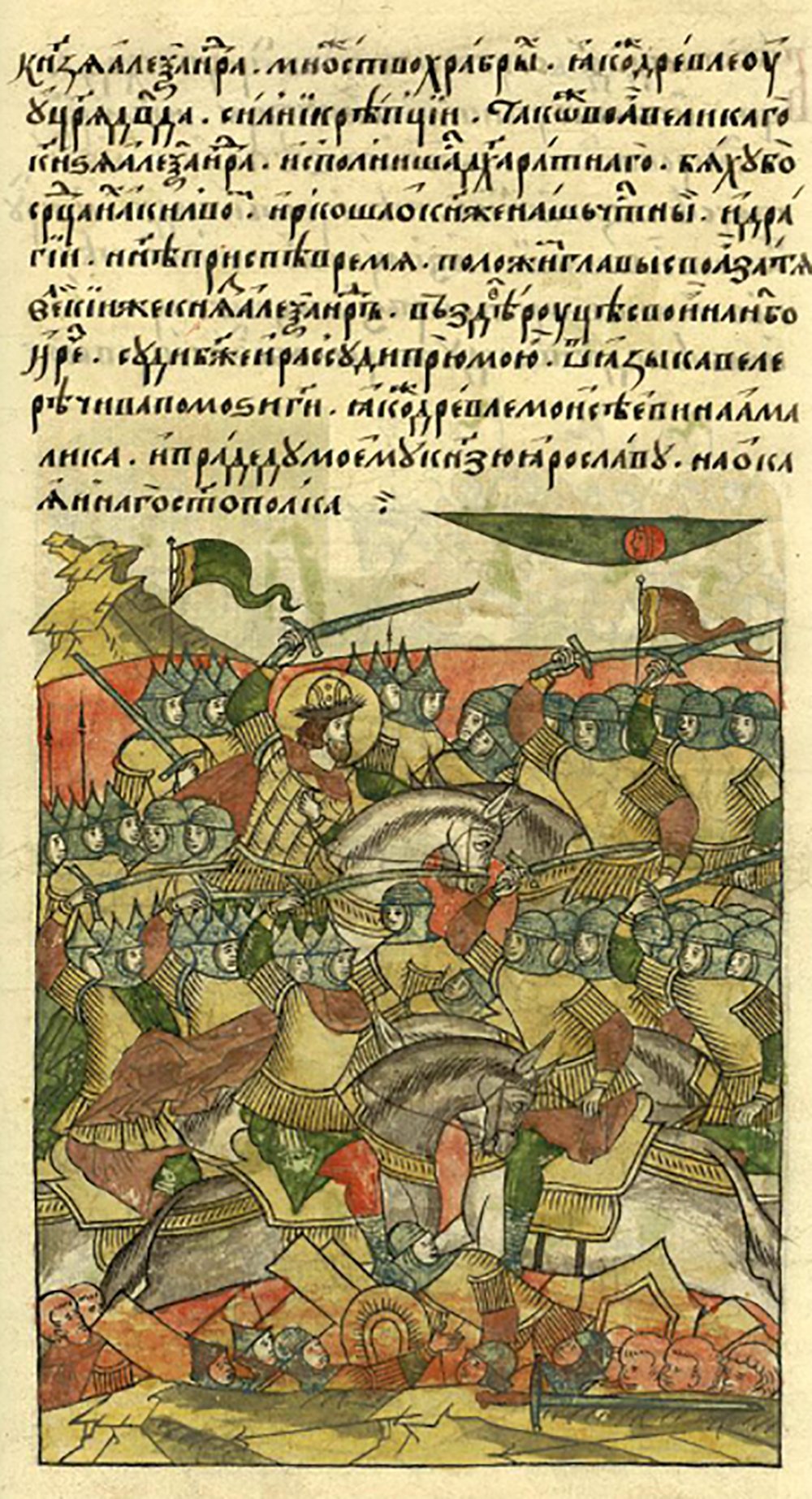

Русское войско выходит на Чудское озеро. Летописная миниатюра. Фото: Общественное достояние

Русское войско выходит на Чудское озеро. Летописная миниатюра. Фото: Общественное достояние

Союзниками орденов выступали Шведское и Датское королевства, имевшие свои вполне меркантильные цели. В результате многолетней жестокой войны Тевтонский орден захватил восточную Пруссию, а меченосцы (официально орден назывался «Ливонское братство воинов Христа») — ливонские земли. Оккупированные меченосцами территории были разделены на шесть уделов: собственно владения ордена, прибрежные территории, подвластные Датскому королевству, и земли четырех епископств — Рижского, Дерптского, Эзель-Викского и Курляндского.

Рыцари, а также купцы, торговцы, ремесленники и прочий пришлый люд укрепились в построенных ими замках и городах, остальная земля была населена местными племенами, которые подчинялись новым господам весьма неохотно. Ранее некоторые платили дань Полоцку и Новгороду, что, естественно, стало «яблоком раздора». Юрьев — главный русский форпост в Ливонии — был захвачен рыцарями в 1215 году. Но в 1224 году, когда эсты восстали против власти ордена, они позвали на помощь новгородцев, и те откликнулись: воины князя Вячеслава Борисовича несколько недель обороняли Юрьев от войска крестоносцев, и все, включая самого князя, героически погибли на его стенах.

Рыцари Ливонского ордена. Фото: commons.wikimedia.org

Рыцари Ливонского ордена. Фото: commons.wikimedia.org

Это весьма важный нюанс — Псков и Новгород в те времена были если не врагами, то соперниками, и зачастую выступали на разных сторонах. Псков располагается на равном расстоянии от Риги и Новгорода, поэтому доставалось ему порой с двух сторон, — новгородцы ходили в набег, а крестоносцы мстили псковичам. Внутри города была как «новгородская» партия, так и сторонники дружбы с Ливонией — все-таки основным торговым партнером псковичей была Европа, а Новгород был прямым конкурентом.

После разгрома Ливонского ордена Псков вернулся к союзу с Новгородом и даже извлек из этого некоторую территориальную выгоду. Однако в 1240 году ливонцы снова начали войну, а новгородцы отказались помогать соседям. В итоге — тяжкое поражение на поле боя и потеря Изборска, после которой псковичи вынуждены были заключить договор о дружбе с ливонцами и пригласить князем немецкого ставленника Ярослава Владимировича. Он происходил из Смоленских Ростиславичей, был женат на немке, а сестра его была замужем за Теодорихом Буксгевденом — родным братом рижского епископа Альберта и дерптского епископа Германа.

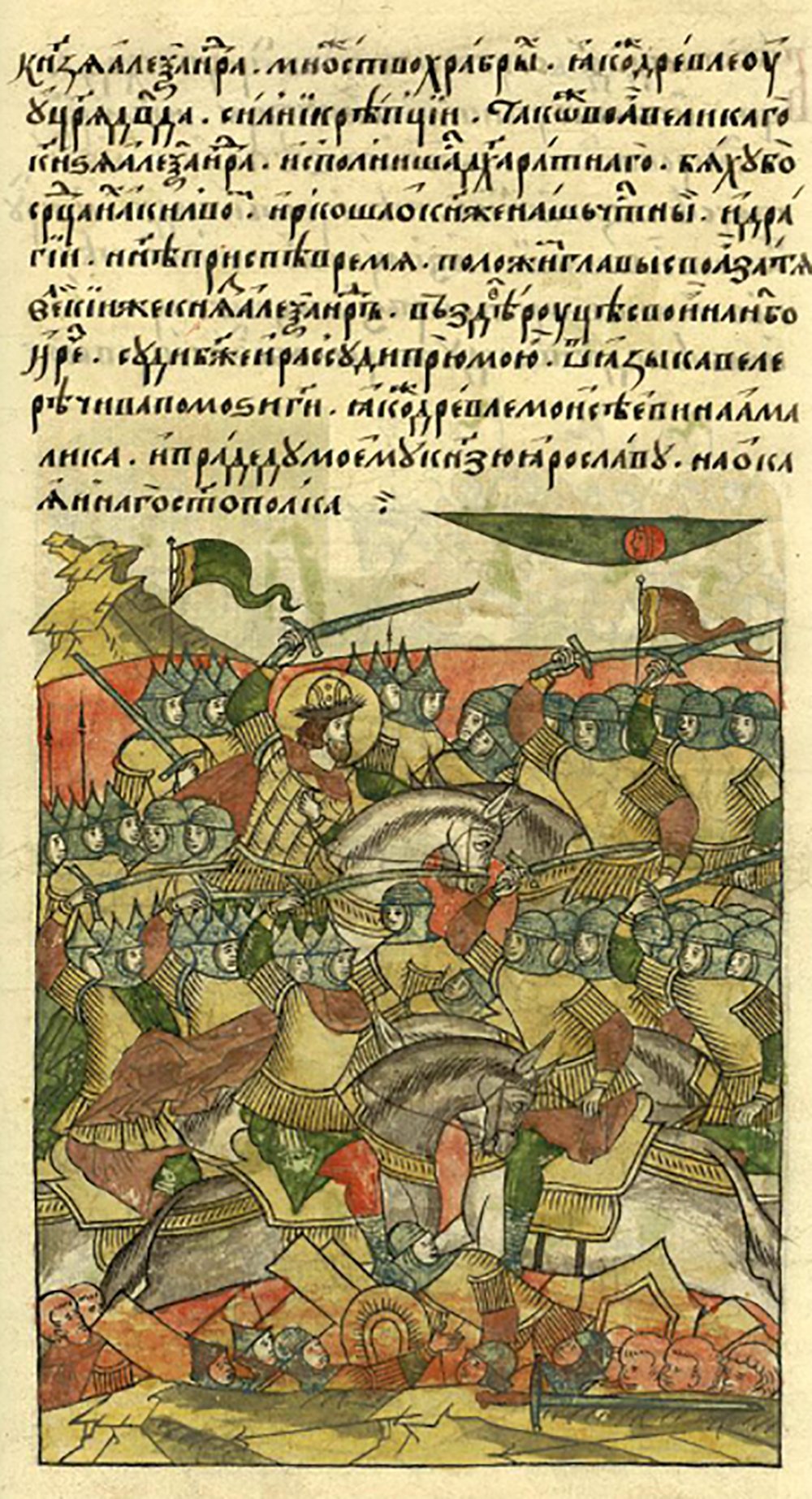

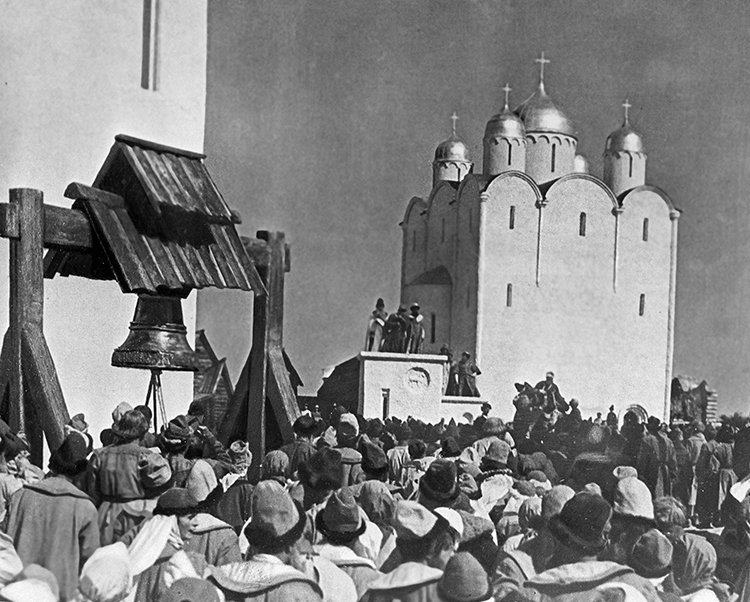

Ледовое побоище. Миниатюра Лицевого летописного свода, середина XVI века. Фото: Общественное достояние

Ледовое побоище. Миниатюра Лицевого летописного свода, середина XVI века. Фото: Общественное достояние

Новгород, как и Псков, был корпоративной торговой республикой, управляемой самими горожанами. Князя они приглашали (или нанимали) исключительно для обороны своих земель от врагов, естественно, не бескорыстно. Князь не должен был посягать на собственно новгородские территории, но собирать дань с зависимых или покоренных окрестных племен имел полное право. Интересы княжеской дружины и собственно новгородцев в определенных ситуациях могли отличаться. Не было единства и внутри самих горожан. Например, купечество вело активную торговлю с Европой, посему не было заинтересовано в большой войне с ливонскими городами, а новгородские стражники (город содержал и свое войско), наоборот, ведь война была для них главным источником дохода.

В 20-е годы XIII столетия за право присылать своего ставленника в Новгород конкурировали две княжеские ветви — Владимиро-Суздальская в лице сыновей Всеволода Большое Гнездо Юрия и Ярослава и Киевско-Черниговская — Михаил Черниговский и его старший сын Ростислав. Боролись с переменным успехом, периодически изгоняя друг друга, но в 1231 году Всеволодовичи противников одолели. Юрий после смерти отца стал великим князем Владимирским, а младший Ярослав сел в Киеве, который он захватил в 1236 году с помощью новгородских воинов. В самом же Новгороде он оставил своего юного сына Александра.

Картина художника Г.И. Угрюмова. Торжественный въезд Александра Невского в город Псков после одержанной им победы над немцами. Фото: Общественное достояние

Картина художника Г.И. Угрюмова. Торжественный въезд Александра Невского в город Псков после одержанной им победы над немцами. Фото: Общественное достояние

В 1238 году Юрий погиб в сражении с монголами на реке Сити, Ярослав, как старший в роду, перешел во Владимир, а Александр стал самостоятельным новгородским князем. В 1240 году он решительным ударом пресек вторжение шведского отряда в Неву, но вскоре после этой победы бояре попросили князя покинуть Новгород. Подробности до нас не дошли, в летописях отмечен лишь сам факт. Некоторые историки видят причину в возросшем авторитете князя, другие считают, что в это время к власти в городе пришла прозападная партия, как это произошло в Пскове.

Знаменитый фильм Сергея Эйзенштейна как раз и начинается с того, что новгородцы просят рыбачившего в Переславле-Залесском князя забыть обиду и вернуться в город. Мотивируют они свою просьбу тем, что огромное войско рыцарей захватило Псков и готовится двинуться на Русь, во что поверить довольно сложно. Во-первых, события в Пскове произошли годом ранее, и там давно правил ливонский ставленник князь Ярослав Владимирович. А во-вторых, сам орден меченосцев после гибели магистра и большей части братьев под Саулем фактически перестал существовать.

Фото: «Мосфильм»

Фото: «Мосфильм»

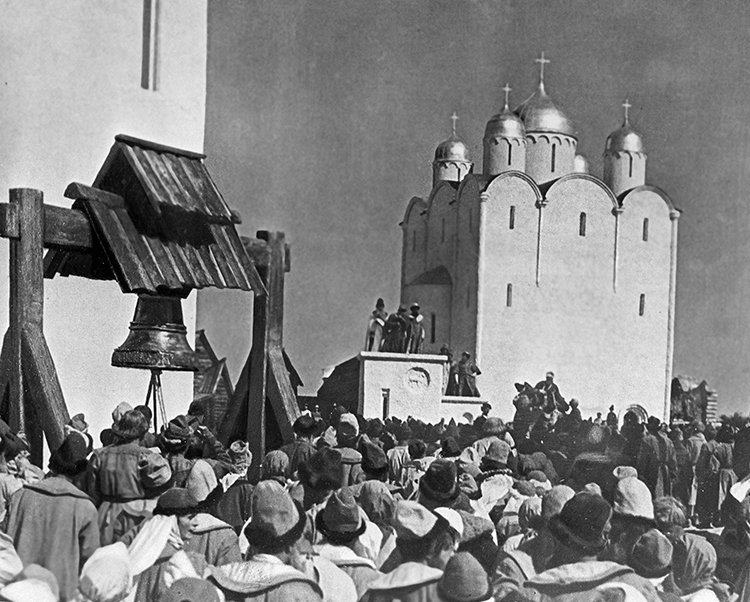

Сцена Новгородского вече из фильма Сергея Эйзенштейна «Александр Невский». Фото: РИА Новости

Сцена Новгородского вече из фильма Сергея Эйзенштейна «Александр Невский». Фото: РИА Новости

Идти на укрепленные ливонские города князь не собирался — его войско было не подготовлено ни к штурму, ни к осаде. Передовая дружина под командованием Домаша Твердиславича и Кербета «быша в розгоне» — в глубокой разведке или в набеге — когда навстречу ему из Дерпта вышел отряд воинов. В районе современного местечка Моосте, ливонцы внезапно напали на русичей: Домаш Твердиславович и часть его бойцов погибли, «а инехъ руками изъимаша, а инии къ князю прибегоша в полкъ». Александр приказал своим отрядам отступать, крестоносцы бросились в погоню, и где-то возле пограничного Чудского озера полки встретились.

В отношении численности сошедшихся полков источники довольно противоречивы. Из немецких хроник можно сделать вывод, что в сражении принимали участие 35–40 рыцарей. С каждым шли несколько воинов — такое подразделение называлось копье. Также в отряде были кнехты из городской стражи Дерпта и войска епископа. Всего примерно три-четыре сотни воинов, видимо, конных. Кроме того, с ливонцами шел отряд союзных им эстов, численность которых неизвестна.

Сцена Ледового побоища из фильма Сергея Эйзенштейна «Александр Невский». Фото: РИА Новости

Сцена Ледового побоища из фильма Сергея Эйзенштейна «Александр Невский». Фото: РИА Новости

Рыцари выполняют роль тарана, разрезая строй врага, далее они поворачиваются вбок и стараются из середины двигаться в противоположных направлениях. Таким образом, достигается сила первого удара и быстрое вступление в схватку максимального количества бойцов. При этом стоявшие в первых рядах по фронту лучшие бойцы противника оказывались за спинами менее подготовленных воинов.

Ход сражения точно не описан ни одним источником. В самой подробной Новгородской летописи сказано: «И бысть сеча зла, и трусъ от копий ломления, и звукъ от сечения мечнаго, яко же и езеру померзъшю двигнутися, и не бъ видъти леду, покры бо ся кровию». Про засадный полк и обходной маневр, так красиво показанный Эйзенштейном, нигде не упоминается. И пешего ополчения, которое якобы приняло на себя первый удар врага, у Александра не было. Народного ополчения в Новгороде никто не созывал, в поход ходил лишь мобильный отряд хорошо вооруженных профессиональных бойцов. Ливонская хроника о битве сообщает так: «С обеих сторон убитые падали на траву. Те, кто был в войске братьев, оказались в окружении. У русских было такое войско, что, пожалуй, шестьдесят человек одного немца атаковало. Братья упорно сражались. Всё же их одолели. Часть дорпатцев вышла из боя, чтобы спастись. Они вынуждены были отступить. Там двадцать братьев осталось убитыми и шестеро попали в плен».

Фото: «Мосфильм»

Фото: «Мосфильм»

Бегство дерптцев и, возможно, чуди (если они вообще принимали участие в битве) — важный момент. Как уже говорилось, крестоносцев в войске было немного, основную часть составляли как раз городская стража и наемное войско епископа, заведомо уступавшие в боеспособности профессионалам-рыцарям. Можно предположить, что, оказавшись перед лицом реальной опасности, они бросили крестоносцев на произвол судьбы, и тогда подавляющее численное превосходство русских воинов в заключительной фазе боя становится понятным. А вот эпизод с проваливающимися под лед рыцарями — чистый вымысел Эйзенштейна. Ни в одном письменном источнике об этом упоминаний нет.

В битве погибли двадцать рыцарей, еще шесть попали в плен, на что четко указывает «Ливонская хроника». По тем временам были весьма серьезные потери, почти катастрофические для крестоносцев. Общий же урон ливонцев был гораздо более значительным. Пленных потом обменяли на попавших впросак дружинников из отряда Домаша Твердиславича. Победа Александра имела конкретный результат — в Пскове утвердилась «новгородская» партия, а все захваченные ливонцами спорные территории вернулись русским городам.

Можно предположить, что этот успех оградил Новгород и Псков от более активной экспансии со стороны католического мира, показал, что, несмотря на разорение, Русь жива. Александру еще не раз придется воевать и с ливонцами, и с набирающими силу литовцами, а потом уже вместе с литовцами его сын Дмитрий и племянник Юрий Андреевич будут сражаться против крестоносцев Тевтонского ордена и жестоко бить их под Раковором.

Фото: «Мосфильм»

Фото: «Мосфильм»

Яблоко раздора

Ледовое побоище точно не относится к «белым пятнам» истории — источников существует достаточно. В первую очередь это Новгородская первая летопись старшего извода, дающая относительно подробное и местами даже детальное описание военной кампании 1242 года. Создавалась она буквально по следам событий, как и три списка Псковской летописи, незначительно отличающиеся друг от друга. Наконец, есть Ростовские, Суздальские (Лаврентьевская) и Владимирские летописи, а также более позднее «Житие князя Александра Ярославича».

Русское войско выходит на Чудское озеро. Летописная миниатюра. Фото: Общественное достояние

Русское войско выходит на Чудское озеро. Летописная миниатюра. Фото: Общественное достояниеВажно, что сохранились и источники с противоположной стороны, прежде всего «Старшая Ливонская Рифмованная хроника». Она была составлена в конце XIII столетия и содержит 12 тыс. стихов. На основании ее текста и некоторых других документов было создано несколько более поздних трудов, например, «Хроника Тевтонского ордена», «Хроника Ливонии» и т.д. Сопоставление различных источников дает возможность сформировать относительно достоверную картину событий, которые привели соседей к вооруженному столкновению.

Жизнь в Прибалтике текла относительно спокойно, пока эта земля не попала в сферу интересов католического мира. В 1193 году папа Целестин III объявил крестовый поход против прибалтийских язычников, для чего были созданы два рыцарских ордена — Тевтонский (1193 год) и орден меченосцев (1202 год). Состояли они в основном из немецких рыцарей, а корнями восходят к крестовым походам в Палестину. Первоначально германские рыцари входили в надгосударственную структуру орденов госпитальеров и тамплиеров. Однако постоянная конкуренция с английскими и французскими коллегами сильно осложняла им жизнь, в результате чего германские братья переориентировались на захват и христианизацию языческих племен в Прибалтике — прусов, ливов, латгалов, земгалов, курши, эстов и т.д.

Союзниками орденов выступали Шведское и Датское королевства, имевшие свои вполне меркантильные цели. В результате многолетней жестокой войны Тевтонский орден захватил восточную Пруссию, а меченосцы (официально орден назывался «Ливонское братство воинов Христа») — ливонские земли. Оккупированные меченосцами территории были разделены на шесть уделов: собственно владения ордена, прибрежные территории, подвластные Датскому королевству, и земли четырех епископств — Рижского, Дерптского, Эзель-Викского и Курляндского.

Рыцари, а также купцы, торговцы, ремесленники и прочий пришлый люд укрепились в построенных ими замках и городах, остальная земля была населена местными племенами, которые подчинялись новым господам весьма неохотно. Ранее некоторые платили дань Полоцку и Новгороду, что, естественно, стало «яблоком раздора». Юрьев — главный русский форпост в Ливонии — был захвачен рыцарями в 1215 году. Но в 1224 году, когда эсты восстали против власти ордена, они позвали на помощь новгородцев, и те откликнулись: воины князя Вячеслава Борисовича несколько недель обороняли Юрьев от войска крестоносцев, и все, включая самого князя, героически погибли на его стенах.

Рыцари Ливонского ордена. Фото: commons.wikimedia.org

Рыцари Ливонского ордена. Фото: commons.wikimedia.orgЮрьев стал Дерптом (сегодня Тарту). Вооруженные конфликты между рыцарями и дружинами русских князей шли постоянно, причем после создания католических государств инициатива в основном исходила от наших предков. За первую треть XIII века известно более десятка больших походов русичей в Ливонию, которые были увенчаны грандиозным разгромом войск ордена, учиненным князем Переяславским и Новгородским Ярославом Всеволодовичем на реке Омовже под Дерптом в 1234 году. Кстати, в том походе впервые участвовал четырнадцатилетний (или пятнадцатилетний — год рождения в разных источниках не совпадает) сын Ярослава княжич Александр. Через два года получившие подкрепление из Гольштейна крестоносцы ввязались в войну с литовцами и были разбиты окончательно. Согласно источникам, в битве при Сауле (Шауляй) погибли 48 рыцарей ордена и возглавлявший их великий магистр Фольквин фон Наумбург. Но что особо интересно: на стороне ордена меченосцев сражались и 200 псковских воинов!

Друзья-соперники

Это весьма важный нюанс — Псков и Новгород в те времена были если не врагами, то соперниками, и зачастую выступали на разных сторонах. Псков располагается на равном расстоянии от Риги и Новгорода, поэтому доставалось ему порой с двух сторон, — новгородцы ходили в набег, а крестоносцы мстили псковичам. Внутри города была как «новгородская» партия, так и сторонники дружбы с Ливонией — все-таки основным торговым партнером псковичей была Европа, а Новгород был прямым конкурентом.

После разгрома Ливонского ордена Псков вернулся к союзу с Новгородом и даже извлек из этого некоторую территориальную выгоду. Однако в 1240 году ливонцы снова начали войну, а новгородцы отказались помогать соседям. В итоге — тяжкое поражение на поле боя и потеря Изборска, после которой псковичи вынуждены были заключить договор о дружбе с ливонцами и пригласить князем немецкого ставленника Ярослава Владимировича. Он происходил из Смоленских Ростиславичей, был женат на немке, а сестра его была замужем за Теодорихом Буксгевденом — родным братом рижского епископа Альберта и дерптского епископа Германа.

Ледовое побоище. Миниатюра Лицевого летописного свода, середина XVI века. Фото: Общественное достояние

Ледовое побоище. Миниатюра Лицевого летописного свода, середина XVI века. Фото: Общественное достояниеПо договору в городе с представительскими функциями находились два рыцаря-фогта, видимо, с небольшим отрядом воинов-кнехтов. Кроме того, псковичи вместе с крестоносцами построили в формально ничейных, но традиционно плативших дань Новгороду землях племени водь крепость Копорье, что было воспринято «господином Великим» как откровенно недружественные действия. Теперь уже Новгороду пора было задуматься о своей безопасности.

Новгород, как и Псков, был корпоративной торговой республикой, управляемой самими горожанами. Князя они приглашали (или нанимали) исключительно для обороны своих земель от врагов, естественно, не бескорыстно. Князь не должен был посягать на собственно новгородские территории, но собирать дань с зависимых или покоренных окрестных племен имел полное право. Интересы княжеской дружины и собственно новгородцев в определенных ситуациях могли отличаться. Не было единства и внутри самих горожан. Например, купечество вело активную торговлю с Европой, посему не было заинтересовано в большой войне с ливонскими городами, а новгородские стражники (город содержал и свое войско), наоборот, ведь война была для них главным источником дохода.

В 20-е годы XIII столетия за право присылать своего ставленника в Новгород конкурировали две княжеские ветви — Владимиро-Суздальская в лице сыновей Всеволода Большое Гнездо Юрия и Ярослава и Киевско-Черниговская — Михаил Черниговский и его старший сын Ростислав. Боролись с переменным успехом, периодически изгоняя друг друга, но в 1231 году Всеволодовичи противников одолели. Юрий после смерти отца стал великим князем Владимирским, а младший Ярослав сел в Киеве, который он захватил в 1236 году с помощью новгородских воинов. В самом же Новгороде он оставил своего юного сына Александра.

Картина художника Г.И. Угрюмова. Торжественный въезд Александра Невского в город Псков после одержанной им победы над немцами. Фото: Общественное достояние

Картина художника Г.И. Угрюмова. Торжественный въезд Александра Невского в город Псков после одержанной им победы над немцами. Фото: Общественное достояниеВ 1238 году Юрий погиб в сражении с монголами на реке Сити, Ярослав, как старший в роду, перешел во Владимир, а Александр стал самостоятельным новгородским князем. В 1240 году он решительным ударом пресек вторжение шведского отряда в Неву, но вскоре после этой победы бояре попросили князя покинуть Новгород. Подробности до нас не дошли, в летописях отмечен лишь сам факт. Некоторые историки видят причину в возросшем авторитете князя, другие считают, что в это время к власти в городе пришла прозападная партия, как это произошло в Пскове.

Набег

Знаменитый фильм Сергея Эйзенштейна как раз и начинается с того, что новгородцы просят рыбачившего в Переславле-Залесском князя забыть обиду и вернуться в город. Мотивируют они свою просьбу тем, что огромное войско рыцарей захватило Псков и готовится двинуться на Русь, во что поверить довольно сложно. Во-первых, события в Пскове произошли годом ранее, и там давно правил ливонский ставленник князь Ярослав Владимирович. А во-вторых, сам орден меченосцев после гибели магистра и большей части братьев под Саулем фактически перестал существовать.

Фото: «Мосфильм»

Фото: «Мосфильм»В соответствии с буллой папы Григория IX уцелевшие рыцари-меченосцы вошли в состав Тевтонского ордена, формально став его Ливонским ландмейстерством. Но в реальности, тевтонцы не горели желанием ввязываться в войну с Русью — у них в Восточной Пруссии хватало проблем с литовцами и поляками. В итоге в 1240 году тевтонский ландмейстер Андреас фон Фельфен прибыл в Ливонию, но не прошло и года, как из-за разногласий с ливонцами он и другие тевтонские братья вернулись восвояси. Остатки же рыцарей-меченосцев перешли под крыло дерптского епископа Германа, от лица которого они и будут воевать с Псковом, а потом заключат с ним союз. Помогали им датские рыцари из Ревеля, а фон Фельфен и братья Тевтонского ордена в той войне не участвовали, как и в Ледовом побоище. Очевидно, что дерптский епископ и некоторое количество рыцарей уже не существующего ордена меченосцев не представляли собой ту силу, которая могла готовить большой поход на Русь.

Сцена Новгородского вече из фильма Сергея Эйзенштейна «Александр Невский». Фото: РИА Новости

Сцена Новгородского вече из фильма Сергея Эйзенштейна «Александр Невский». Фото: РИА НовостиС другой стороны, Александр понимал, что после ухода тевтонов сложились благоприятные условия для возвращения Пскова в сферу новгородского влияния, поэтому немедленно вместе с дружиной выступил в поход. Великий князь Ярослав выделил в помощь сыну отряд владимирских («низовских», как тогда говорили) воинов, которых привел младший брат Александра князь Андрей. Соединившись с полком городской новгородской стражи, князья быстро очистили приграничные земли, захватили и разрушили Копорье, а в марте 1242 года «изгоном» двинулись на Псков. То есть ехали максимально быстро, налегке, в конном строю. Видимо, фогты со своими отрядами, Ярослав с дружиной и другие сторонники немцев загодя ретировались, поскольку сопротивления не было, а горожане сами открыли ворота. После этого князь двинулся на земли дерптского епископа, дабы покарать соседа за недружественные действия и наградить воинов возможностью поживиться на вражеской территории.

Идти на укрепленные ливонские города князь не собирался — его войско было не подготовлено ни к штурму, ни к осаде. Передовая дружина под командованием Домаша Твердиславича и Кербета «быша в розгоне» — в глубокой разведке или в набеге — когда навстречу ему из Дерпта вышел отряд воинов. В районе современного местечка Моосте, ливонцы внезапно напали на русичей: Домаш Твердиславович и часть его бойцов погибли, «а инехъ руками изъимаша, а инии къ князю прибегоша в полкъ». Александр приказал своим отрядам отступать, крестоносцы бросились в погоню, и где-то возле пограничного Чудского озера полки встретились.

«Гончая хоругвь» и обходной маневр

В отношении численности сошедшихся полков источники довольно противоречивы. Из немецких хроник можно сделать вывод, что в сражении принимали участие 35–40 рыцарей. С каждым шли несколько воинов — такое подразделение называлось копье. Также в отряде были кнехты из городской стражи Дерпта и войска епископа. Всего примерно три-четыре сотни воинов, видимо, конных. Кроме того, с ливонцами шел отряд союзных им эстов, численность которых неизвестна.

Сцена Ледового побоища из фильма Сергея Эйзенштейна «Александр Невский». Фото: РИА Новости

Сцена Ледового побоища из фильма Сергея Эйзенштейна «Александр Невский». Фото: РИА НовостиВ русских источниках сообщается, что крестоносцы шли в атаку «свиньей» или «кабаньей головой». В западноевропейских военных трактатах такое построение называется «гончая хоругвь» или «гончий стяг». Это самый малый из трех вариантов клиновидного боевого порядка, описанных в «Наставлении к походу» Альбрехта Бранденбургского. Рассчитано такое построение на отряд примерно в 350–400 воинов. В первом ряду располагаются три рыцаря, во втором — пять и так далее, увеличиваясь на два человека. Уступы позволяли крайним воинам защищать бок скачущего перед ним. За рыцарями колонной по одиннадцать в ряд строятся остальные воины.

Рыцари выполняют роль тарана, разрезая строй врага, далее они поворачиваются вбок и стараются из середины двигаться в противоположных направлениях. Таким образом, достигается сила первого удара и быстрое вступление в схватку максимального количества бойцов. При этом стоявшие в первых рядах по фронту лучшие бойцы противника оказывались за спинами менее подготовленных воинов.

Ход сражения точно не описан ни одним источником. В самой подробной Новгородской летописи сказано: «И бысть сеча зла, и трусъ от копий ломления, и звукъ от сечения мечнаго, яко же и езеру померзъшю двигнутися, и не бъ видъти леду, покры бо ся кровию». Про засадный полк и обходной маневр, так красиво показанный Эйзенштейном, нигде не упоминается. И пешего ополчения, которое якобы приняло на себя первый удар врага, у Александра не было. Народного ополчения в Новгороде никто не созывал, в поход ходил лишь мобильный отряд хорошо вооруженных профессиональных бойцов. Ливонская хроника о битве сообщает так: «С обеих сторон убитые падали на траву. Те, кто был в войске братьев, оказались в окружении. У русских было такое войско, что, пожалуй, шестьдесят человек одного немца атаковало. Братья упорно сражались. Всё же их одолели. Часть дорпатцев вышла из боя, чтобы спастись. Они вынуждены были отступить. Там двадцать братьев осталось убитыми и шестеро попали в плен».

Фото: «Мосфильм»

Фото: «Мосфильм»Оставим на совести побежденных явное преувеличение численности врагов — это естественное желание как-то оправдать разгром. Видимо, русских воинов было действительно несколько больше, но точно не в такой пропорции. А то, что Александру хитрым маневром удалось заманить противника под удар превосходящих сил, — не более чем гипотеза. Неожиданный удар засадного полка и вовсе больше напоминает реминисценцию случившейся полтора столетия спустя Куликовской битвы. Воины Александра, скорее всего, сражались в конном строю, и трудно представить, что они стояли на месте, ожидая нападения рыцарей, — не секрет, что динамика и мощь первого удара — это главное преимущество тяжелой кавалерии.

Бегство дерптцев и, возможно, чуди (если они вообще принимали участие в битве) — важный момент. Как уже говорилось, крестоносцев в войске было немного, основную часть составляли как раз городская стража и наемное войско епископа, заведомо уступавшие в боеспособности профессионалам-рыцарям. Можно предположить, что, оказавшись перед лицом реальной опасности, они бросили крестоносцев на произвол судьбы, и тогда подавляющее численное превосходство русских воинов в заключительной фазе боя становится понятным. А вот эпизод с проваливающимися под лед рыцарями — чистый вымысел Эйзенштейна. Ни в одном письменном источнике об этом упоминаний нет.

В битве погибли двадцать рыцарей, еще шесть попали в плен, на что четко указывает «Ливонская хроника». По тем временам были весьма серьезные потери, почти катастрофические для крестоносцев. Общий же урон ливонцев был гораздо более значительным. Пленных потом обменяли на попавших впросак дружинников из отряда Домаша Твердиславича. Победа Александра имела конкретный результат — в Пскове утвердилась «новгородская» партия, а все захваченные ливонцами спорные территории вернулись русским городам.

Можно предположить, что этот успех оградил Новгород и Псков от более активной экспансии со стороны католического мира, показал, что, несмотря на разорение, Русь жива. Александру еще не раз придется воевать и с ливонцами, и с набирающими силу литовцами, а потом уже вместе с литовцами его сын Дмитрий и племянник Юрий Андреевич будут сражаться против крестоносцев Тевтонского ордена и жестоко бить их под Раковором.

Фото: «Мосфильм»

Фото: «Мосфильм»Много позже Иван IV попытается отвоевать эти земли для России, а потом Петр Великий продолжит его дело, но уже более успешно. И, кстати, именно в эти периоды русской истории будут активнее всего вспоминать о князе Александре — при Грозном он будет канонизирован, а в петровское время новгородский князь станет символом территориальных приобретений России на Балтике — мощи Александра перенесут в новую столицу, главным храмом которой станет Александро-Невская лавра.

Обложка: Фото: РИА Новости

Школа Геополитики

Аналитика. История. Книги

Комментарии