Ничем не примечательная улица во Владивостоке: пятиэтажки, тихие дворы, немного потрёпанные тротуары. И если поинтересоваться у её обитателей, то не каждый знает, чем знаменит человек, имя которого улица носит. Адмирал Иван Юмашев командовал ТОФ во время Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза, освободитель Южного Сахалина и Курильских островов, главком ВМС СССР — 9 октября исполняется 125 лет со дня рождения великого адмирала.

Сапожник, который хотел учиться

Иван Степанович Юмашев родился 27 сентября 1895 года в Тифлисе (Тбилиси). Отец был железнодорожником, хотел, чтобы сын получил образование. Юный Ваня Юмашев проучился до пятого класса в реальном училище (в дореволюционной России это был некий аналог современных школ, где давали среднее и неполное среднее образование без преподавания древних языков с преобладанием в учебном плане математики и естественных наук — прим. DV). Однако за обучение нужно было платить, и, видимо, для семьи будущего адмирала это было трудно. Из пятого класса реального училища Ивана Юмашева отчислили за неуплату.

Иван Степанович Юмашев Пресс-служба Минобороны РФ

Иван Степанович Юмашев Пресс-служба Минобороны РФ

С 15 лет он начал свой трудовой путь, что было вполне обыденным явлением для подростков трудового класса того времени. Молодой Юмашев работал сапожником, после устроился на цементный завод, бывало, трудился рассыльным в управлении Закавказских железных дорог.

Когда у Юмашева умирает отец, он переезжает в Капустин Яр — поселение в Астраханской губернии, на родину его матери. Там будущий главком ВМС подрабатывает, кем придется: писарем в волостном правлении, обычным батраком у крестьян-кулаков.

Революция в душе

Всё в жизни адмирала изменила маленькая запись в газете лета 1912 года: «Кронштадтская школа юнг производит набор…». Уже в сентябре Юмашев туда поступил и окончил спустя два года. Так и началось его морская служба.

Морская наука для большинства юнг начинается с довольно грязной работы: в котельной Юмашев кочегаром кидал лопатой уголь в котёл. Следующая ступенька карьеры — машинное отделение, затем он стал электриком. Уже после учебно-артиллерийского отряда Иван Юмашев дослужился до звания старшины первой башни и ходил в море на крейсере «Богатырь».

Ко времени, когда случилась Февральская революция 1917 года, Иван Юмашев уже служил старшиной 12-дюймовой башни одной из береговых батарей Балтийского флота. Будущий адмирал откликнулся на новые настроения того времени — он был назначен председателем революционного батарейного комитета.

Однако в сентябре Юмашева скосила тяжёлая болезнь, и он отправился лечиться и восстанавливать здоровье в отпуск к матери. Но и здесь революция была с ним. Односельчане избрали Юмашева председателем совета и комитета бедноты в Капустином Яре. С конца лета 1918 года моряк официально примкнул к большевикам и вступил в ряды ВКП(б). И даже возглавил отряд, боровшийся с бандитизмом.

В феврале 1919 года Иван Юмашев добровольно вступил в ряды Рабоче-крестьянской Красной армии. В Нижне-Астраханском отряде Волжско-Каспийской флотилии будущий главком служил сперва комендором, затем старшим комендором (матрос-артиллерист в российском военно-морском флоте), а также командиром батареи, принимал участие в боях на Волге и Каспии.

От матроса до флагмана флота

В августе 1920 года будущему адмиралу вручают путёвку партии военмора и он отправляется на Балтийский флот. На линкоре «Петропавловск» Юмашев служит командиром батареи.

В марте 1921 года случается Кронштадтский мятеж. До этого, 26 февраля, прошло срочное собрание команд линкоров «Севастополь» и «Петропавловск», стоявших рядом в ледяной гавани Кронштадта, на котором обсуждалась внутренняя политика власти большевиков и их диктатура военного коммунизма. Последующий визит делегации моряков в Петроград, новое собрание и резолюция с требованиями провести перевыборы Советов, упразднить комиссаров, предоставить свободу деятельности всем социалистическим партиям, разрешить свободную торговлю привели к тому, что 1 марта на Якорной площади Кронштадта состоялся пятнадцатитысячный митинг под лозунгами: «Власть Советам, а не партиям!», «Советы без коммунистов!».

Ивана Юмашева арестовали. Однако во время штурма Кронштадта заключённые обезоружили стражу и помогли наступавшим.

Линкор «Петропавловск» / Фотохроника ТАСС

Линкор «Петропавловск» / Фотохроника ТАСС

Кронштадтский мятеж был жестоко подавлен, а Юмашев возвратился на линкор помощником командира. Но фактически, пока подбирали и согласовывали его кандидатуру, Юмашев самостоятельно командовал кораблём. На «Петропавловске», который затем переименовали в «Марат», Иван Юмашев прослужил до 1924 года.

Командование большим военным кораблём — сложная наука. Известной теории Юмашеву было недостаточно. В итоге в январе 1924 года он снова пошёл учиться на год в штурманские классы курсов усовершенствования командного состава. Студентом он участвовал в переходе Архангельск — Владивосток на посыльном судне «Боровский». Так и произошло знакомство с Тихим океаном.

С 1926 года откомандированный на Черноморский флот Юмашев служит поочерёдно старшим помощником командира крейсера «Коминтерн», командиром эскадренного миноносца «Дзержинский» («Калиакрия») в 1927-м, командиром крейсера «Профинтерн» с 1932-го. Спустя два года Иван Юмашев уже командует дивизионом эсминцев, спустя ещё год — бригадой крейсеров.

В это время Юмашев заканчивает тактические курсы командиров кораблей при Военно-морской академии, получает характеристику «одного из лучших командиров по управлению кораблём», звание флагмана 2-го ранга и, наконец, после должности начальника штаба становится главкомом Черноморского флота в 1938 году.

«Там нужен человек с опытом»

В Чёрном море Юмашеву долго плавать не пришлось. Дальнему Востоку нужны были хорошие морские военачальники. В итоге весной 1939 года Иван Юмашев назначен командующим Тихоокеанским флотом. Его отрекомендовал ещё один замечательный советский флотоводец Николай Кузнецов, когда его с поста командующего ТОФ перевели в Москву заместителем наркома ВМФ.

Адмирал флота Николай Кузнецов / Савостьянов Владимир/ТАСС

Адмирал флота Николай Кузнецов / Савостьянов Владимир/ТАСС

В разговоре с секретарём ЦК ВКП(б) Андреем Ждановым Кузнецов заявил, что хорошо знает Юмашева: «На Тихом океане командующему предоставлена большая самостоятельность. Там нужен человек с опытом. У Юмашева такой опыт есть, а все остальные командующие — ещё новички».

В предвоенные годы энергичный командующий поставил перед собой задачу повысить боеготовность Тихоокеанского флота. В первую очередь необходимо было изучить огромный, слабо освоенный театр действий. После Юмашев занялся его совершенствованием. В тихоокеанском строю уже были новые корабли, а значит, требовались новые ремонтные заводы, порты, аэродромы, батареи и всё остальное, что составляет крепкую военную базу настоящего и важного флота.

Командующего любили и уважали на Дальнем Востоке. Член Военного совета Захаров, назначенный на Тихоокеанский флот вместе с Юмашевым, позднее вспоминал, что он был «всегда спокойный, неторопливый». Юмашева любили за простоту и сердечность, за то, что находил возможность выходить в море, общался с простыми моряками, был внимателен к их быту и нуждам.

Война на дальних берегах

Тихоокеанский флот формально не воевал сразу после начала Великой Отечественной войны. Однако оставался в боевой готовности. Постоянные провокации японцев говорили о том, что нападение может произойти в любой момент.

На 2000 миль побережья к началу войны в распоряжении Тихоокеанского флота были: 2 лидера, 12 эсминцев, 6 сторожевых кораблей, 30 тральщиков, 46 катеров-тральщиков, 92 сторожевых катера, 91 подводная лодка, около 150 торпедных катеров и 500 самолётов. Этого было явно недостаточно против японского флота, с его линкорами, авианосцами и огромной авиацией.

Советским морякам на Дальнем Востоке оставалось рассчитывать лишь на хорошую оборону побережья, десант, удары авиацией и подлодками по неприятельским коммуникациям и защите морских путей сообщения.

Наркому ВМФ Кузнецову вместе с Юмашевым пришлось доказывать Ставке, что без минных заграждений на Тихом океане не обойтись. 12 июля 1941 года начались первые работы в заливе Петра Великого, а затем и у других баз. Об опасных районах плавания были оповещены военные корабли. Дозоры следили, чтобы в минные поля не попали иностранные суда. Также отдельные экипажи были выделены и для уничтожения сорванных с якорей мин. Работа артиллерии в сочетании с минными заграждениями справлялась со своей задачей.

Защищали и Владивосток, его укрепляли с суши силами тысяч местных жителей. В городе соблюдали светомаскировку, корабли в порту специально были рассредоточены так же, как и самолёты, и склады.

Командующий флотом Юмашев говорил:

После Пёрл-Харбора и вступления США в войну с Японией опасность со стороны японского флота и Квантунской армии стала меньше. Тихоокеанцы помогали другим воюющим советским флотам и фронтам, став резервом.

На вопрос Сталина, какую поддержку Дальний Восток может оказать фронту, командующие ещё в октябре 1941 года ответили — всемерную. На фронт шли морские бригады, воевало свыше 140 тысяч моряков Дальнего Востока. Северный флот благодаря Тихоокеанскому пополнился лидером, двумя эсминцами и шестью подводными лодками.

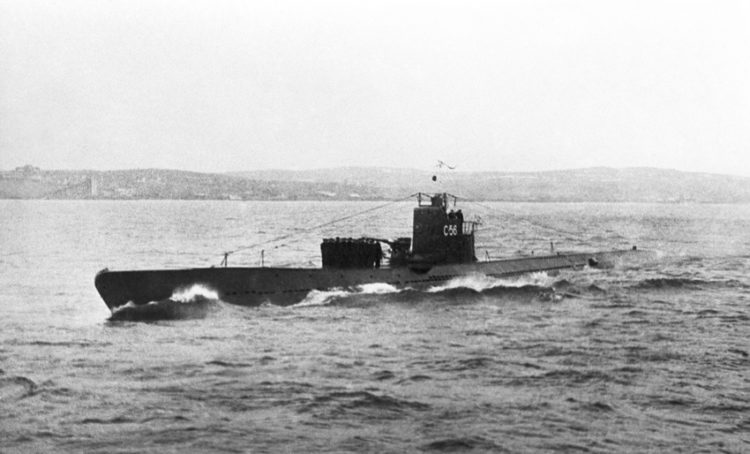

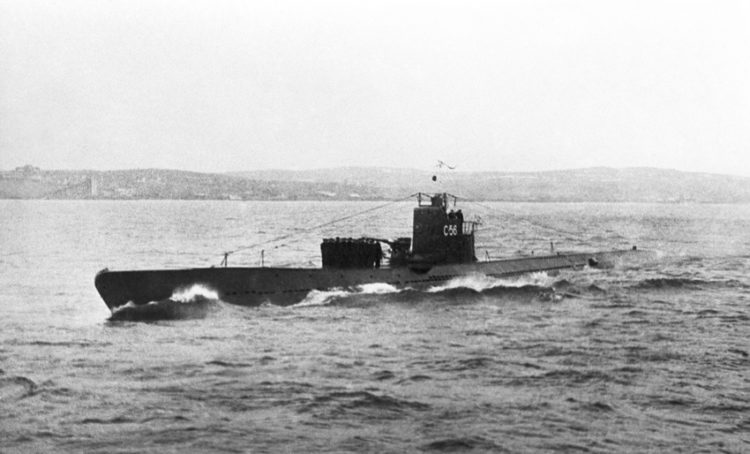

Подлодки «Л-15», «Л-16», «С-51», «С-54», «С-55», «С-56» прошли каждая более 17 000 миль из Петропавловска-Камчатского через Датч-Харбор, Сан-Франциско, Панаму, Галифакс (Канада) и Рейкьявик в Полярный. Подводники пробыли в море 2200 часов. И это было на тот момент самым длительным плаванием советских подводных моряков.

На Чёрное море были отправлены десять малых лодок с экипажами и шесть катеров-охотников, также перебрасывали торпедные катера и самолёты. При этом командующий Юмашев помнил и хорошо осознавал, что нападение Японии не исключено и, случись что, рассчитывать придётся только на свои силы.

Подводная лодка «С-56» / Фотохроника ТАСС

Подводная лодка «С-56» / Фотохроника ТАСС

В 1943 году Иван Юмашев получил звание адмирала. Тихоокеанский флот стал огромным учебным отрядом, где готовили кадры для воюющих флотов. Офицеров обучало Тихоокеанское высшее военно-морское училище, а относительно мирное положение позволяло будущим командирам практиковаться на учебных кораблях. Новое звание говорило о том, что высшее советское командование хорошо понимало роль и значимость Юмашева в подготовке Тихоокеанского флота к надвигающейся войне.

Ближе к концу войны флот стал больше наступательным, чем оборонительным. Усиленно готовилась морская пехота. Моряков морально настраивали на необходимость разгрома Японии для завершения войны.

Квантунскую армию планировалось расчленить и разгромить силами трёх фронтов — 1-го и 2-го Дальневосточных и Забайкальского — при поддержке Амурской флотилии. Морякам Тихоокеанского флота, взаимодействуя с войсками, нужно было овладеть северными портами Кореи, чтобы воспрепятствовать японскому флоту доставлять сюда подкрепления. Свою роль отводили морской авиации и подводным лодкам. Северной Тихоокеанской флотилии следовало оборонять побережье Татарского пролива и Охотского моря, а Петропавловскому военному гарнизону — берега Камчатки.

Возвращение Южного Сахалина

Также ставилась задача занять Южный Сахалин и Курильские острова. На Дальний Восток, кроме подкреплений, отправился лично нарком ВМФ Кузнецов. По распоряжению Сталина он должен был координировать действия флота и армии.

Адмирал Юмашев взял на себя руководство высадками десанта и лично работал над планами всех операций. Высадку нужно было осуществлять до того, как к портам подходили сухопутные войска. Для этого использовали быстроходные катера при поддержке авиации.

После того как советские войска начали успешное наступление против Квантунской армии, Юмашев согласовал с маршалом Василевским и организовал захват северокорейских портов Юки, Расин и Сейсин.

Первыми в дело вступили пикирующие бомбардировщики и штурмовики, а также торпедные катера, истребившие в портах десятки судов. 11 августа уже можно было высаживать десант. На следующую ночь разведывательный отряд флота был высажен в Юки и обнаружил, что японский гарнизон оставил город. Затем десантники заняли Расин, также брошенный противником. В Юки перебросили 13 торпедных катеров, организовали оборону и траление. 14 августа в Расине пришлось выбивать японцев с островов у входа в залив.

Занятие портов Юки, Расин и Сейсин практически лишило японцев возможности перебрасывать подкрепления и эвакуировать свои войска под давлением частей 1-го Дальневосточного фронта.

Советский флаг над Южным Сахалином Фотохроника ТАСС

Советский флаг над Южным Сахалином Фотохроника ТАСС

Под завершение Маньчжурской наступательной операции советские десантники были высажены в Дальнем и Порт-Артуре. Среди них были и моряки Юмашева. 22 августа над Порт-Артуром был поднят советский военно-морской флаг.

Параллельно с этим Северная Тихоокеанская флотилия сражалась за освобождение Южного Сахалина и Курильских островов. 10 августа адмирал поставил задачу овладеть портами Южного Сахалина.

В ночь на 15 августа главком советскими войсками на Дальнем Востоке Василевский отдал приказ Юмашеву и командующему 2-м Дальневосточным фронтом овладеть Шумшу, Парамуширом и другими Курильскими островами. Операцию подготовили всего за сутки, и она стала примером взаимодействия армии, авиации и флота.

1 сентября 1945 года курильская десантная операция была завершена — взяты острова Большой и Малой Курильской гряды. А уже на следующий день на американском линкоре «Миссури» был подписан акт о капитуляции Японии.

14 сентября 1945 года адмирал Иван Юмашев был удостоен звания Героя Советского Союза.

После войны

В послевоенные годы забот у командующего Юмашева меньше не стало. Немало времени и усилий понадобилось, чтобы вытралить мины из дальневосточных вод. Адмирал продолжал работать над пополнением флота, особое внимание он уделял процессу обучения моряков.

Заслуги Юмашева в Москве оценили высоко. 17 января 1947 года постановлением Совета Министров СССР Иван Юмашев был назначен главнокомандующим Военно-морскими силами, а 26 февраля 1950-го — возглавил Военно-морское министерство. Также Юмашев занимал пост начальника Военно-морской академии. Он умер после болезни спустя ровно 27 лет после капитуляции Японии — 2 сентября 1972 года.

Адмирал Иван Степанович Юмашев похоронен на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге. Там же, где нашли покой многие советские и российские моряки.

Летом 2020 года в Петербурге на «Северной верфи» состоялась церемония закладки двух фрегатов проекта 22 350. Один из них носит имя «Адмирал Юмашев». В военно-морской истории и народной памяти имя Ивана Юмашева навсегда связано с Краснознамённым Тихоокеанским флотом.

Обложка: Жизнь и служба адмирала Юмашева, имя которого навсегда связано с Дальним Востоком

Сапожник, который хотел учиться

Иван Степанович Юмашев родился 27 сентября 1895 года в Тифлисе (Тбилиси). Отец был железнодорожником, хотел, чтобы сын получил образование. Юный Ваня Юмашев проучился до пятого класса в реальном училище (в дореволюционной России это был некий аналог современных школ, где давали среднее и неполное среднее образование без преподавания древних языков с преобладанием в учебном плане математики и естественных наук — прим. DV). Однако за обучение нужно было платить, и, видимо, для семьи будущего адмирала это было трудно. Из пятого класса реального училища Ивана Юмашева отчислили за неуплату.

Иван Степанович Юмашев Пресс-служба Минобороны РФ

Иван Степанович Юмашев Пресс-служба Минобороны РФС 15 лет он начал свой трудовой путь, что было вполне обыденным явлением для подростков трудового класса того времени. Молодой Юмашев работал сапожником, после устроился на цементный завод, бывало, трудился рассыльным в управлении Закавказских железных дорог.

Когда у Юмашева умирает отец, он переезжает в Капустин Яр — поселение в Астраханской губернии, на родину его матери. Там будущий главком ВМС подрабатывает, кем придется: писарем в волостном правлении, обычным батраком у крестьян-кулаков.

Революция в душе

Всё в жизни адмирала изменила маленькая запись в газете лета 1912 года: «Кронштадтская школа юнг производит набор…». Уже в сентябре Юмашев туда поступил и окончил спустя два года. Так и началось его морская служба.

Морская наука для большинства юнг начинается с довольно грязной работы: в котельной Юмашев кочегаром кидал лопатой уголь в котёл. Следующая ступенька карьеры — машинное отделение, затем он стал электриком. Уже после учебно-артиллерийского отряда Иван Юмашев дослужился до звания старшины первой башни и ходил в море на крейсере «Богатырь».

Ко времени, когда случилась Февральская революция 1917 года, Иван Юмашев уже служил старшиной 12-дюймовой башни одной из береговых батарей Балтийского флота. Будущий адмирал откликнулся на новые настроения того времени — он был назначен председателем революционного батарейного комитета.

Однако в сентябре Юмашева скосила тяжёлая болезнь, и он отправился лечиться и восстанавливать здоровье в отпуск к матери. Но и здесь революция была с ним. Односельчане избрали Юмашева председателем совета и комитета бедноты в Капустином Яре. С конца лета 1918 года моряк официально примкнул к большевикам и вступил в ряды ВКП(б). И даже возглавил отряд, боровшийся с бандитизмом.

В феврале 1919 года Иван Юмашев добровольно вступил в ряды Рабоче-крестьянской Красной армии. В Нижне-Астраханском отряде Волжско-Каспийской флотилии будущий главком служил сперва комендором, затем старшим комендором (матрос-артиллерист в российском военно-морском флоте), а также командиром батареи, принимал участие в боях на Волге и Каспии.

От матроса до флагмана флота

В августе 1920 года будущему адмиралу вручают путёвку партии военмора и он отправляется на Балтийский флот. На линкоре «Петропавловск» Юмашев служит командиром батареи.

В марте 1921 года случается Кронштадтский мятеж. До этого, 26 февраля, прошло срочное собрание команд линкоров «Севастополь» и «Петропавловск», стоявших рядом в ледяной гавани Кронштадта, на котором обсуждалась внутренняя политика власти большевиков и их диктатура военного коммунизма. Последующий визит делегации моряков в Петроград, новое собрание и резолюция с требованиями провести перевыборы Советов, упразднить комиссаров, предоставить свободу деятельности всем социалистическим партиям, разрешить свободную торговлю привели к тому, что 1 марта на Якорной площади Кронштадта состоялся пятнадцатитысячный митинг под лозунгами: «Власть Советам, а не партиям!», «Советы без коммунистов!».

Ивана Юмашева арестовали. Однако во время штурма Кронштадта заключённые обезоружили стражу и помогли наступавшим.

Линкор «Петропавловск» / Фотохроника ТАСС

Линкор «Петропавловск» / Фотохроника ТАССКронштадтский мятеж был жестоко подавлен, а Юмашев возвратился на линкор помощником командира. Но фактически, пока подбирали и согласовывали его кандидатуру, Юмашев самостоятельно командовал кораблём. На «Петропавловске», который затем переименовали в «Марат», Иван Юмашев прослужил до 1924 года.

Командование большим военным кораблём — сложная наука. Известной теории Юмашеву было недостаточно. В итоге в январе 1924 года он снова пошёл учиться на год в штурманские классы курсов усовершенствования командного состава. Студентом он участвовал в переходе Архангельск — Владивосток на посыльном судне «Боровский». Так и произошло знакомство с Тихим океаном.

С 1926 года откомандированный на Черноморский флот Юмашев служит поочерёдно старшим помощником командира крейсера «Коминтерн», командиром эскадренного миноносца «Дзержинский» («Калиакрия») в 1927-м, командиром крейсера «Профинтерн» с 1932-го. Спустя два года Иван Юмашев уже командует дивизионом эсминцев, спустя ещё год — бригадой крейсеров.

В это время Юмашев заканчивает тактические курсы командиров кораблей при Военно-морской академии, получает характеристику «одного из лучших командиров по управлению кораблём», звание флагмана 2-го ранга и, наконец, после должности начальника штаба становится главкомом Черноморского флота в 1938 году.

«Там нужен человек с опытом»

В Чёрном море Юмашеву долго плавать не пришлось. Дальнему Востоку нужны были хорошие морские военачальники. В итоге весной 1939 года Иван Юмашев назначен командующим Тихоокеанским флотом. Его отрекомендовал ещё один замечательный советский флотоводец Николай Кузнецов, когда его с поста командующего ТОФ перевели в Москву заместителем наркома ВМФ.

Адмирал флота Николай Кузнецов / Савостьянов Владимир/ТАСС

Адмирал флота Николай Кузнецов / Савостьянов Владимир/ТАССВ разговоре с секретарём ЦК ВКП(б) Андреем Ждановым Кузнецов заявил, что хорошо знает Юмашева: «На Тихом океане командующему предоставлена большая самостоятельность. Там нужен человек с опытом. У Юмашева такой опыт есть, а все остальные командующие — ещё новички».

В предвоенные годы энергичный командующий поставил перед собой задачу повысить боеготовность Тихоокеанского флота. В первую очередь необходимо было изучить огромный, слабо освоенный театр действий. После Юмашев занялся его совершенствованием. В тихоокеанском строю уже были новые корабли, а значит, требовались новые ремонтные заводы, порты, аэродромы, батареи и всё остальное, что составляет крепкую военную базу настоящего и важного флота.

Командующего любили и уважали на Дальнем Востоке. Член Военного совета Захаров, назначенный на Тихоокеанский флот вместе с Юмашевым, позднее вспоминал, что он был «всегда спокойный, неторопливый». Юмашева любили за простоту и сердечность, за то, что находил возможность выходить в море, общался с простыми моряками, был внимателен к их быту и нуждам.

Война на дальних берегах

Тихоокеанский флот формально не воевал сразу после начала Великой Отечественной войны. Однако оставался в боевой готовности. Постоянные провокации японцев говорили о том, что нападение может произойти в любой момент.

На 2000 миль побережья к началу войны в распоряжении Тихоокеанского флота были: 2 лидера, 12 эсминцев, 6 сторожевых кораблей, 30 тральщиков, 46 катеров-тральщиков, 92 сторожевых катера, 91 подводная лодка, около 150 торпедных катеров и 500 самолётов. Этого было явно недостаточно против японского флота, с его линкорами, авианосцами и огромной авиацией.

Советским морякам на Дальнем Востоке оставалось рассчитывать лишь на хорошую оборону побережья, десант, удары авиацией и подлодками по неприятельским коммуникациям и защите морских путей сообщения.

Наркому ВМФ Кузнецову вместе с Юмашевым пришлось доказывать Ставке, что без минных заграждений на Тихом океане не обойтись. 12 июля 1941 года начались первые работы в заливе Петра Великого, а затем и у других баз. Об опасных районах плавания были оповещены военные корабли. Дозоры следили, чтобы в минные поля не попали иностранные суда. Также отдельные экипажи были выделены и для уничтожения сорванных с якорей мин. Работа артиллерии в сочетании с минными заграждениями справлялась со своей задачей.

Защищали и Владивосток, его укрепляли с суши силами тысяч местных жителей. В городе соблюдали светомаскировку, корабли в порту специально были рассредоточены так же, как и самолёты, и склады.

Командующий флотом Юмашев говорил:

«Чтобы обеспечить устойчивую оборону, нужно максимально возможно зарываться в землю».

После Пёрл-Харбора и вступления США в войну с Японией опасность со стороны японского флота и Квантунской армии стала меньше. Тихоокеанцы помогали другим воюющим советским флотам и фронтам, став резервом.

На вопрос Сталина, какую поддержку Дальний Восток может оказать фронту, командующие ещё в октябре 1941 года ответили — всемерную. На фронт шли морские бригады, воевало свыше 140 тысяч моряков Дальнего Востока. Северный флот благодаря Тихоокеанскому пополнился лидером, двумя эсминцами и шестью подводными лодками.

Подлодки «Л-15», «Л-16», «С-51», «С-54», «С-55», «С-56» прошли каждая более 17 000 миль из Петропавловска-Камчатского через Датч-Харбор, Сан-Франциско, Панаму, Галифакс (Канада) и Рейкьявик в Полярный. Подводники пробыли в море 2200 часов. И это было на тот момент самым длительным плаванием советских подводных моряков.

На Чёрное море были отправлены десять малых лодок с экипажами и шесть катеров-охотников, также перебрасывали торпедные катера и самолёты. При этом командующий Юмашев помнил и хорошо осознавал, что нападение Японии не исключено и, случись что, рассчитывать придётся только на свои силы.

Подводная лодка «С-56» / Фотохроника ТАСС

Подводная лодка «С-56» / Фотохроника ТАССВ 1943 году Иван Юмашев получил звание адмирала. Тихоокеанский флот стал огромным учебным отрядом, где готовили кадры для воюющих флотов. Офицеров обучало Тихоокеанское высшее военно-морское училище, а относительно мирное положение позволяло будущим командирам практиковаться на учебных кораблях. Новое звание говорило о том, что высшее советское командование хорошо понимало роль и значимость Юмашева в подготовке Тихоокеанского флота к надвигающейся войне.

Ближе к концу войны флот стал больше наступательным, чем оборонительным. Усиленно готовилась морская пехота. Моряков морально настраивали на необходимость разгрома Японии для завершения войны.

Квантунскую армию планировалось расчленить и разгромить силами трёх фронтов — 1-го и 2-го Дальневосточных и Забайкальского — при поддержке Амурской флотилии. Морякам Тихоокеанского флота, взаимодействуя с войсками, нужно было овладеть северными портами Кореи, чтобы воспрепятствовать японскому флоту доставлять сюда подкрепления. Свою роль отводили морской авиации и подводным лодкам. Северной Тихоокеанской флотилии следовало оборонять побережье Татарского пролива и Охотского моря, а Петропавловскому военному гарнизону — берега Камчатки.

Возвращение Южного Сахалина

Также ставилась задача занять Южный Сахалин и Курильские острова. На Дальний Восток, кроме подкреплений, отправился лично нарком ВМФ Кузнецов. По распоряжению Сталина он должен был координировать действия флота и армии.

Адмирал Юмашев взял на себя руководство высадками десанта и лично работал над планами всех операций. Высадку нужно было осуществлять до того, как к портам подходили сухопутные войска. Для этого использовали быстроходные катера при поддержке авиации.

После того как советские войска начали успешное наступление против Квантунской армии, Юмашев согласовал с маршалом Василевским и организовал захват северокорейских портов Юки, Расин и Сейсин.

Первыми в дело вступили пикирующие бомбардировщики и штурмовики, а также торпедные катера, истребившие в портах десятки судов. 11 августа уже можно было высаживать десант. На следующую ночь разведывательный отряд флота был высажен в Юки и обнаружил, что японский гарнизон оставил город. Затем десантники заняли Расин, также брошенный противником. В Юки перебросили 13 торпедных катеров, организовали оборону и траление. 14 августа в Расине пришлось выбивать японцев с островов у входа в залив.

Занятие портов Юки, Расин и Сейсин практически лишило японцев возможности перебрасывать подкрепления и эвакуировать свои войска под давлением частей 1-го Дальневосточного фронта.

Советский флаг над Южным Сахалином Фотохроника ТАСС

Советский флаг над Южным Сахалином Фотохроника ТАССПод завершение Маньчжурской наступательной операции советские десантники были высажены в Дальнем и Порт-Артуре. Среди них были и моряки Юмашева. 22 августа над Порт-Артуром был поднят советский военно-морской флаг.

Параллельно с этим Северная Тихоокеанская флотилия сражалась за освобождение Южного Сахалина и Курильских островов. 10 августа адмирал поставил задачу овладеть портами Южного Сахалина.

В ночь на 15 августа главком советскими войсками на Дальнем Востоке Василевский отдал приказ Юмашеву и командующему 2-м Дальневосточным фронтом овладеть Шумшу, Парамуширом и другими Курильскими островами. Операцию подготовили всего за сутки, и она стала примером взаимодействия армии, авиации и флота.

1 сентября 1945 года курильская десантная операция была завершена — взяты острова Большой и Малой Курильской гряды. А уже на следующий день на американском линкоре «Миссури» был подписан акт о капитуляции Японии.

14 сентября 1945 года адмирал Иван Юмашев был удостоен звания Героя Советского Союза.

После войны

В послевоенные годы забот у командующего Юмашева меньше не стало. Немало времени и усилий понадобилось, чтобы вытралить мины из дальневосточных вод. Адмирал продолжал работать над пополнением флота, особое внимание он уделял процессу обучения моряков.

Заслуги Юмашева в Москве оценили высоко. 17 января 1947 года постановлением Совета Министров СССР Иван Юмашев был назначен главнокомандующим Военно-морскими силами, а 26 февраля 1950-го — возглавил Военно-морское министерство. Также Юмашев занимал пост начальника Военно-морской академии. Он умер после болезни спустя ровно 27 лет после капитуляции Японии — 2 сентября 1972 года.

Адмирал Иван Степанович Юмашев похоронен на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге. Там же, где нашли покой многие советские и российские моряки.

Летом 2020 года в Петербурге на «Северной верфи» состоялась церемония закладки двух фрегатов проекта 22 350. Один из них носит имя «Адмирал Юмашев». В военно-морской истории и народной памяти имя Ивана Юмашева навсегда связано с Краснознамённым Тихоокеанским флотом.

Обложка: Жизнь и служба адмирала Юмашева, имя которого навсегда связано с Дальним Востоком

Подпишитесь на рассылку

Подборка материалов с сайта и ТВ-эфиров.

Можно отписаться в любой момент.

Сбор персональных данных не производится.

Комментарии