5.412

Объединение сил: какую роль Центральный штаб партизанского движения сыграл в борьбе с нацистами

Источник: russian.rt.com

·

Автор: Алексей Заквасин, Максим Лобанов

30 мая 1942 года советское руководство создало Центральный штаб партизанского движения (ЦШПД). В этой структуре было сосредоточено управление силами сопротивления на оккупированных территориях СССР. Также штаб занимался их снабжением и подготовкой новых бойцов. Важнейшим достижением ЦШПД считается обеспечение партизан радиостанциями, благодаря которым удалось кардинально улучшить взаимодействие с регулярными войсками и наладить поставки оружия с «большой земли». По мнению экспертов, деятельность штаба позволила максимально реализовать потенциал партизанского движения, внёсшего значительный вклад в подрыв материальной базы вермахта.

Начальник ЦШПД Пантелеймон Пономаренко с белорусскими партизанами © mil.ru

Начальник ЦШПД Пантелеймон Пономаренко с белорусскими партизанами © mil.ru80 лет назад Государственный комитет обороны (ГКО) выпустил постановление о создании ЦШПД. В новом органе, учреждённом при Ставке Верховного Главнокомандования, было сосредоточено руководство силами сопротивления на оккупированных немцами территориях.

В постановлении ГКО по учреждению штаба основными задачами партизанского движения в СССР назывались «дезорганизация тыла противника, разрушение его коммуникаций, линий связи, уничтожение складов, нападение на штабы и другие войсковые учреждения, уничтожение материальной части на аэродромах и осведомление командования Красной армии о расположении, численности и передвижениях войск противника».

«Целенаправленное содержание»

В материалах НИИ Военной академии Генштаба ВС РФ говорится, что появление ЦШПД было призвано централизовать управление партизанским движением. До лета 1942 года советские подпольщики подчинялись партийным комитетам, 4-му Управлению НКВД, военным советам, разведывательным органам фронтов и армий РККА.

«К сожалению, это приводило к несогласованности и параллелизму в работе, некачественному расходованию сил и средств, а порой к жертвам, так как все эти управленческие структуры чаще всего ставили задачи одним и тем же партизанским отрядам без достаточного согласования усилий между собой», — поясняли в ведомстве.

ЦШПД должен был координировать деятельность фронтовых штабов, устанавливать связь с партизанами, обеспечивать их снабжение, подготовку, обобщать и распространять опыт партизанской борьбы.

Начальником штаба был назначен Пантелеймон Пономаренко, занимавший до войны должность члена Военного совета Белорусского особого военного округа. Под его началом партизаны провели несколько крупных операций («Рельсовая война», «Концерт» и другие), существенно подорвавших военный потенциал гитлеровской армии.

Известно, что только в «Рельсовой войне» 1943 года участвовало 167 партизанских отрядов и соединений общей численностью около 100 тыс. человек. Они смогли разрушить 1342 км железнодорожных путей, что на 40% снизило темпы передвижения вражеских эшелонов в районе Курской дуги.

Первоначально в структуре ЦШПД было создано шесть отделов: оперативный, информационно-разведывательный, связи, подготовки партизанских кадров, материально-технического обеспечения и общий отдел. Позже появилось ещё четыре: политический, шифровальный, секретный и финансовый. Штат Центрального штаба был укомплектован 1431 военнослужащим и 232 вольнонаёмными работниками.

В сентябре 1942 года при Ставке была учреждена ещё одна руководящая должность — главнокомандующий партизанским движением. Этот пост занял Климент Ворошилов, разработавший более эффективную практику применения сил сопротивления.

Ворошилов организовал работу с партизанами таким образом, что они находились в тесном взаимодействии с командованием фронтов и регулярных войск. Благодаря этому удары сил сопротивления направлялись по наиболее уязвимым и важным местам оперативного тыла противника.

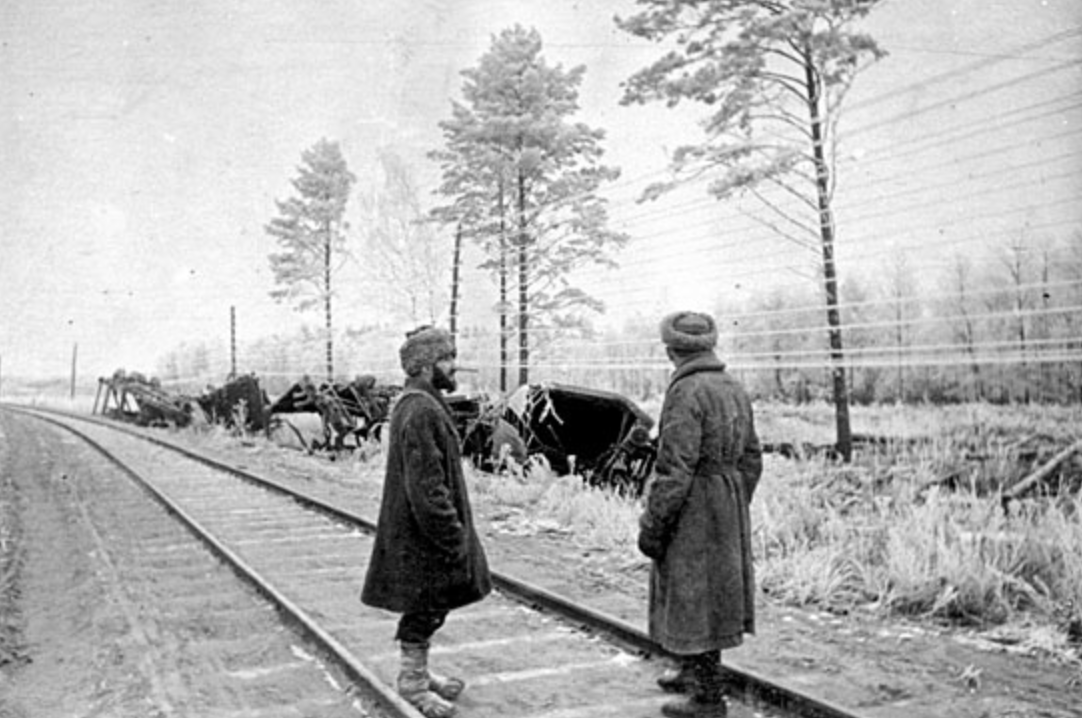

Бойцы 1-й партизанской бригады в районе Калининского фронта © mil.ru

Бойцы 1-й партизанской бригады в районе Калининского фронта © mil.ruЕщё одна заслуга Ворошилова — привлечение к управлению партизанским движением опытных высококвалифицированных специалистов.

Уже осенью 1942 года советские партизаны получили сложившуюся систему централизованного руководства. Как отмечают в НИИ Военной академии Генштаба ВС РФ, принятые меры позволили внести «единое организующее и целенаправленное содержание» в обособленные и разрозненные акции партизанских отрядов.

«В эфире партизаны»

Как напомнил в беседе с RT научный сотрудник Музея Победы Андрей Горбунов, партизанское движение возникло на оккупированных территориях СССР стихийно. В него вошли вырвавшиеся из окружения вермахта красноармейцы и местные жители, у большинства из которых не было никакого военного опыта. На начальном этапе им не хватало оружия, боеприпасов, провизии, у них не было радиостанций для связи с регулярными войсками.

В начале Великой Отечественной из-за острейшего дефицита радиостанций коммуникация с партизанами часто осуществлялась через пеших курьеров. Однако далеко не всем из них удавалось благополучно пересечь линию фронта и вернуться. Радиостанции были в основном у групп, подчинённых НКВД и Главному разведывательному управлению Генштаба РККА.

«Залогом выживания и успеха партизан была связь с «большой землёй». Именно этот вопрос как раз и решал ЦШПД. Из-за отсутствия взаимодействия с Красной армией после зимы 1941—1942 годов многие стихийно возникшие отряды погибли в боях с врагом или от голода. Выжить смогли лишь те, кто имел рацию или опытных командиров, таких как Сидор Ковпак или Василий Корж, которые уже к концу 1941 года смогли наладить прочную связь с «большой землёй», — рассказал Горбунов.

По его словам, в 1941—1942 годах наиболее боеспособными партизанскими отрядами были те, подготовкой которых занимался НКВД или партийные организации.

«Такие отряды специально готовились в тыл. У них была отличная выучка и много автоматического оружия, в том числе несколько ручных и станковых пулемётов, одна или две радиостанции со специально обученным радистом», — добавил Горбунов.

Сотрудники ЦШПД пытались решить проблему обеспечения партизан радиостанциями и одновременно развернули подготовку связистов. Новообученные специалисты снабжались в основном небольшими коротковолновыми радиостанциями типа «Север» и забрасывались вместе с ними в тыл противника. Их успешная работа позволяла обеспечивать связь на расстоянии до 500 км, а при хорошем прохождении волн и тщательно выбранных радиочастотах этот показатель достигал 600—700 км.

Кроме того, в структуре Центрального штаба появился собственный узел связи, где использовались мощные на тот момент радиостанции, антенны и высокочувствительные радиоприёмники. Одновременно радиоузлы создавались и во фронтовых штабах партизанского движения.

Советские партизаны с радиостанцией © csdfmuseum.ru.

Советские партизаны с радиостанцией © csdfmuseum.ru.Интенсивная работа ЦШПД кардинально улучшила ситуацию со связью. Например, по состоянию на 10 июня 1942 года в тылу противника действовало всего 37 радиостанций, а в конце года — уже 233. Соответственно, возросло и число партизанских отрядов, с которыми поддерживалась постоянная радиосвязь. К концу 1942 году их было 1153, или 60% от всех подпольных формирований.

«Радио позволяло проводить многие крупные операции объединёнными партизанскими силами, наносить фашистам значительный урон в живой силе и боевой технике, взрывать их склады и базы, уничтожать вражеские аэродромы с находящимися на них самолётами, надолго выводить из строя важнейшие коммуникации», — писал в книге «В эфире партизаны» генерал-майор технических войск Иван Артемьев.

Он подчёркивал, что именно установление радиосвязи позволило наладить снабжение партизан вооружением, боеприпасами, медикаментами — «всем тем, что крайне необходимо для успешных боевых действий в оккупированных неприятелем районах».

За время существования ЦШПД партизаны получили почти 540 тыс. противопехотных и противотанковых гранат, чуть менее 60 тыс. винтовок и карабинов, 34,3 тыс. автоматов, 4,2 тыс. пулемётов, 2,5 тыс. противотанковых ружей, 2,1 тыс. миномётов калибра 50 и 82 мм. Остальное силы сопротивления захватывали в боях с оккупантами.

По заявкам ЦШПД советские инженеры разработали усовершенствованные радиостанции, удобные для применения в условиях вражеского тыла, оружие для бесшумной стрельбы, зажигательные снаряды, малогабаритные мины мгновенного и замедленного действия большой мощности. Сам Пономаренко изготовил станок для перебивки немецких патронов под калибр советского оружия.

Снабжение партизан осуществлялось самолётами и планерами, а также наземным транспортом, если удавалось создавать коридоры в линии фронта. 4 сентября 1943 года за ЦШПД советское командование закрепило эскадрилью в составе трёх самолётов Ли-2, девяти Р-5 и 20 У-2.

Также доставка грузов производилась силами авиации дальнего действия. Помимо снабжения партизан, самолёты, направлявшиеся в тыл противника, использовались для заброски диверсионно-разведывательных групп и эвакуации раненых бойцов.

© mil.ru

© mil.ru«Всего за время войны к партизанам было совершено 109 тыс. самолётовылетов. Из грузов, направленных партизанам, на первом месте стояли боеприпасы, вооружение и мины (всего 83%). Среди остальных 17% грузов главными были медикаменты, почта для партизан, табак, соль, чай и сахар», — говорится в материалах НИИ Военной академии Генштаба ВС РФ.

Как отметил Андрей Горбунов, гитлеровцы старались противодействовать снабжению партизан и иногда сбивали советские самолёты. Чтобы не попасть под вражеский огонь, авиация старалась действовать ночью и облетать крупные населённые пункты, где часто находились истребители и зенитные установки вермахта.

«Конечно, силами авиации было нереально передать партизанам всё необходимое. Многое добывалось в боях с врагом. К тому же партизаны понимали, что провиант и вооружение нужнее регулярной армии», — пояснил Горбунов.

ЦШПД проработал до января 1944 года. Он был ликвидирован по решению ГКО несмотря на то, что многие территории СССР ещё находились в оккупации. Расформирование ЦШПД обосновывалось тем, что большинство партизанских отрядов имели собственные республиканские штабы.

В комментарии RT эксперт Российского военно-исторического общества Никита Буранов подчеркнул, что Москва своевременно упразднила ЦШПД. По его словам, к 1944 году взаимодействие партизан с регулярными войсками достигло настолько высокого уровня, что необходимость в специальной структуре при Ставке отпала.

«На завершающем этапе Великой Отечественной партизанские отряды фактически превращались в линейные подразделения частей Красной армии. Это в том числе результат эффективной работы ЦШПД. Центральный штаб успешно выполнил возложенные на него задачи, обеспечив прежде всего связь партизан с наступающими советскими войсками», — заключил Буранов.

Подпишитесь на рассылку

Подборка материалов с сайта и ТВ-эфиров.

Можно отписаться в любой момент.

Сбор персональных данных не производится.

Новые публикации

Комментарии