3.651

Работа на высоте. Тайна гибели советского летчика Сигизмунда Леваневского

Источник: tass.ru

·

Автор: Дмитрий Хазанов

15 мая 1902 года (по новому стилю) родился советский летчик Сигизмунд Леваневский, выполнивший в 1930-х годах несколько дальних перелетов. Участник спасения членов экспедиции парохода "Челюскин", один из первых Героев Советского Союза, он бесследно пропал в августе 1937 года. Тайна его гибели не разгадана до сих пор, хотя с того времени прошло почти 85 лет.

Еще в раннем возрасте Леваневский принял революцию, вступил в Красную армию и сражался на фронтах Гражданской войны. Затем он стал морским летчиком, в 1925 году окончил Севастопольскую школу морской авиации. С 1933 года Леваневский, уйдя в запас с военной службы, работал в Главсевморпути. Там он выполнил несколько дальних и сверхдальних перелетов в Арктику. Тогда это требовало немалого мужества, учитывая ненадежную авиационную технику и сотни километров необитаемых земель.

13 февраля 1934 года находившийся в экспедиции пароход "Челюскин" затерло льдинами в Чукотском море. Судно буквально сплющило с разных сторон, и в течение двух часов оно ушло под воду. В результате катастрофы 104 человека оказались на льду. Одного члена экипажа завалило грузами, и он так и остался на затонувшем судне. Ситуация требовала решительных действий, иначе все выжившие могли погибнуть.

В Москве создали специальную Правительственную комиссию во главе с Валерианом Куйбышевым. Ее первое решение гласило: необходимо эвакуировать людей при помощи авиации. 5 марта полярный летчик Анатолий Ляпидевский смог приземлиться у лагеря и снять со льдины десять женщин и двоих детей. Всего до 13 апреля летчики совершили 23 рейса, постепенно перевозя людей в чукотское становище Ванкарем, находящееся в 140–160 км от места ледовой стоянки. За судьбой пассажиров "Челюскина" следил весь мир.

Члены экипажа парохода "Челюскин" встречают самолет Анатолия Ляпидевского

Члены экипажа парохода "Челюскин" встречают самолет Анатолия Ляпидевского

© Public Domain/Wikimedia Commons

Шесть летчиков, снявших людей со льдины, стали первыми Героями Советского Союза. Седьмым это звание присвоили Сигизмунду Леваневскому, хотя он не вывез из ледового лагеря челюскинцев ни одного человека. С началом операции его командировали в США для приобретения двух современных и пригодных для эксплуатации в Арктике самолетов. Сигизмунда выбрали потому, что именно он годом раньше доставил на родину американского пилота Джеймса Маттерна. После неудачной попытки побить мировой рекорд кругосветных авиационных полетов американец приземлился в безлюдном арктическом районе, но был спасен чукчами.

Леваневский приобрел за границей летающие лодки "Консолидейтед Флейстер". На одной из них 29 марта 1934 года он вылетел из Нома в чукотский поселок Ванкарем. Однако из-за обледенения и вынужденной посадки на мысе Онман, севернее Чукотки, летчик так и не добрался до цели.

Самолет был разбит, пилот получил ранения. Из-за случившегося летчик не принимал непосредственного участия в спасении челюскинцев. Однако Леваневский доставил на собачьих упряжках уполномоченного комиссии (по другой версии, врача к заболевшему полярнику), что было высоко оценено в Москве.

Мало кто знает, что именно Леваневскому принадлежала идея перелета из Советского Союза в США через Северный полюс. После тщательной подготовки специально созданный для рекорда АНТ-25 конструкции Андрея Туполева с экипажем в составе Сигизмунда Леваневского (командир), Георгия Байдукова (второй пилот) и Виктора Левченко (штурман) предпринял такую попытку. Беспосадочный перелет пролегал по маршруту Москва — Северный полюс — Сан-Франциско. Экипаж стартовал 3 августа 1935 года. Однако после прохождения 2000 км, или 11% пути, полет пришлось прекратить из-за сильной течи масла. Машина совершила вынужденную посадку неподалеку от Новгорода.

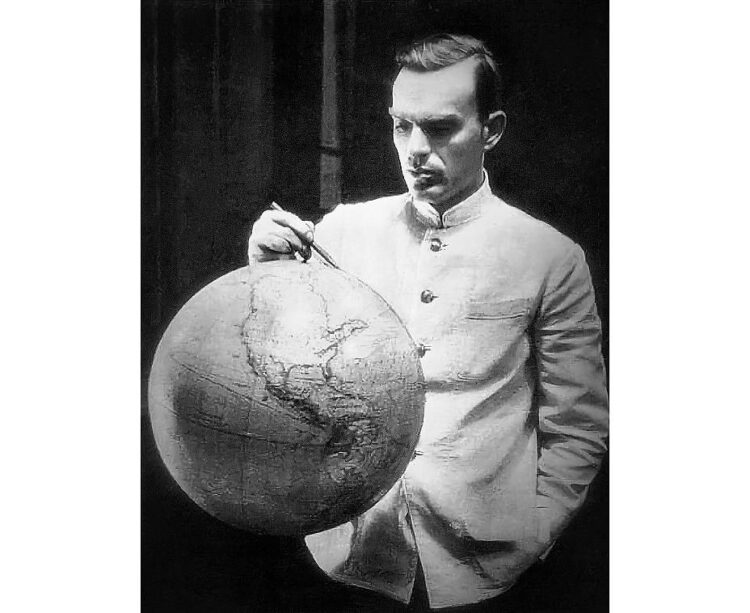

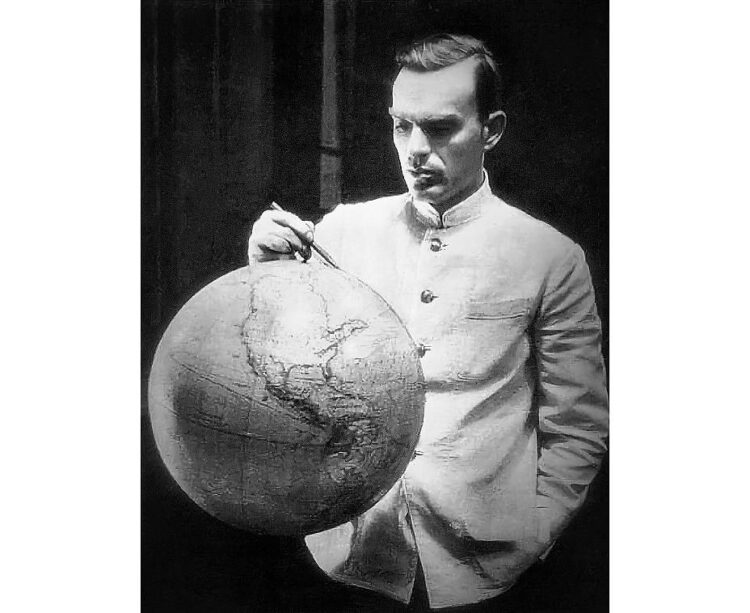

Сигизмунд Леваневский готовится к новому перелету через Северный полюс, 1935 год

Сигизмунд Леваневский готовится к новому перелету через Северный полюс, 1935 год

© Public Domain/Wikimedia Commons

При обсуждении в Кремле на первый взгляд сугубо технических вопросов перелета Леваневский попросил слово и, обращаясь к Сталину и Молотову, обвинил главного конструктора Туполева во вредительстве и сознательном создании некачественных самолетов. Патриарх советского самолетостроения, по свидетельствам очевидцев, побледнел как полотно. Смягчить ситуацию удалось Байдукову. Он увел тему в обсуждение технических деталей.

В августе — сентябре 1936 года Леваневский вместе со штурманом Левченко совершили перелет из Лос-Анджелеса в Москву, используя пассажирский одномоторный самолет "Вaлти" V-1A (лицензию на его производство вскоре купил Советский Союз). Правда, по маршруту авиаторы совершили несколько посадок — на Аляске, затем на русском Крайнем Севере и в Сибири. В тот же день после приземления в столице Леваневского удостоили ордена Трудового Красного Знамени, а Левченко — ордена Ленина.

Леваневский был самоуверенным, порывистым, исключительно честолюбивым, горячим, не умеющим лавировать, анализировать все "за" и "против" человеком. Дворянское происхождение не мешало Сталину выказывать ему поддержку. Однако, несмотря на всенародную славу, Сигизмунду часто откровенно не везло.

Идею Леваневского о перелете в США через Северный полюс реализовали другие. Утром 18 июня 1937 года экипаж доработанного АНТ-25 во главе с Валерием Чкаловым оторвался от полосы Щелковского аэродрома. Из-за ошибок метеорологов экипажу пришлось лететь выше намеченной высоты, запаса кислорода на борту оказалось недостаточно. У самой границы США, когда самолету потребовалось миновать Скалистые горы и подняться чуть повыше, весь кислород использовал пилотировавший тогда Байдуков. Чкалов с Александром Беляковым фактически бессильно лежали на дне кабины, страдая от удушья. Но они выдержали испытание. Преодолев 9130 км и пробыв в воздухе 63 часа, АНТ-25 20 июня приземлился на аэродроме Ванкувер, штат Вашингтон.

Без драматичных эпизодов прошел следующий перелет в Америку. Возглавлявший экипаж второго АНТ-25 Михаил Громов (с ним летели Андрей Юмашев и Сергей Данилин) тщательно смоделировал на земле весь маршрут, рассчитал каждый грамм веса при погрузке, каждый метр высоты и литр бензина в полете. Предусмотрительность и невероятное мастерство самолетовождения командира привели к замечательным результатам: 14 июля 1937 года Громов посадил машину в калифорнийском Сан-Джасинто, пройдя за 62 часа 11 500 км.

Самолет АНТ-25 в Сан-Джасинто

Самолет АНТ-25 в Сан-Джасинто

© Public Domain/Wikimedia Commons

Если героическая эпопея спасения челюскинцев, за судьбой которых следила вся страна, и подвиг летчиков сплотили советский народ, то перелет через Северный полюс советских самолетов с отечественными моторами продемонстрировал явные успехи СССР. Всего за 20 лет своего существования страна, к которой многие на Западе относились с предубеждением, считали отсталой, смогла выполнить то, что никому не было тогда по силам. Летчикам-героям рукоплескали американцы, весь мир, а профессия авиатора стала одной из самых престижных у советских молодых людей.

В разгар лета 1937-го Леваневский невероятно спешил. Сезон для полетов в Арктике подходил к концу, а ему необходим был безоговорочный успех. Использовать для установления рекорда самолеты Туполева после случившегося в Кремле было невозможно. Подбирая подходящую машину, Леваневский остановил свой выбор на новом ДБ-А, опытный экземпляр которого построили в Филях в ноябре 1934 года. Этот четырехмоторный самолет на основе ТБ-3 создал коллектив Военно-воздушной академии им. Н.Е. Жуковского под руководством Виктора Болховитинова (ДБ-А расшифровывалось как "дальний бомбардировщик Академии"). Гофрированную обшивку заменили на гладкую, шасси сделали убирающимся.

Леваневский высказал предположение, что наличие четырех двигателей М-34 последних модификаций (как на ТБ-3 того же времени и рекордном АНТ-25) повысит шансы выполнить задуманное — в случае отказа одного из моторов самолет сможет продолжать полет и на трех. Но машина, получившая бортовой код Н-209, была невероятно сырой. Об этом командира предупреждал Кастанаев, участвовавший в ее испытаниях. Вероятно, множество не устраненных к лету 1937 года дефектов фатально сказалось на итоге будущего перелета.

"Огромный самолет вырулил на взлетную полосу. Эту "бетонку" журналисты прозвали "дорогой героев", и она считалась "везучей". Отсюда не раз брали старт Чкалов, Громов, Коккинаки. Около машины — отлетающие и провожающие. Шутки, смех, добрые пожелания, рукопожатия, дружеские объятия..." — вспоминает в книге "Небо начинается с земли" полярный летчик, Герой Советского Союза Михаил Водопьянов.

"Среди собравшихся выделяется подвижный, высокий, стройный, словно юноша, командир корабля — Герой Советского Союза Леваневский. Он совершенно спокоен, видимо, уверен в себе и своих товарищах. Рядом — широкоплечий человек с открытым мужественным лицом. Это второй пилот Николай Кастанаев — замечательный летчик, установивший международный рекорд дальности полета с грузом в пять тонн. В последние годы он испытал и дал путевку в жизнь десяткам новых самолетов.

Тут же несколько озабоченный бортмеханик Григорий Побежимов — неутомимый труженик, на редкость скромный и молчаливый человек… В Арктике часто бывал и штурман Виктор Левченко — мастер вождения самолетов по неизведанным трассам. Остальных участников перелета — бортмеханика Николая Годовикова и радиста Николая Галковского — я лично не знал, хотя слышал о них много хорошего".

Старт назначили на вечер 12 августа 1937 года. Тяжело груженная машина с трудом оторвалась от земли в самом конце взлетной полосы. Вел ее Кастанаев, а Леваневский находился в кресле второго пилота. Северный полюс Н-209 миновал на следующий день в 13 часов 40 минут.

"Достался он нам трудно, — приняли на земле радиограмму с борта самолета. — Начиная от середины Баренцева моря все время была мощная облачность. Высота 6 тыс. метров, температура минус 35. Стекла кабины покрыты изморозью. Сильный встречный ветер", — приводит радиограмму в своей книге "Уроки Севера" Алексей Грацианский.

Через 52 минуты после прохождения Северного полюса последовала радиограмма: "Отказал крайний правый мотор. Снижаемся, входим в облачность. Обледеневаем". Через 1 час 26 минут после отказа двигателя якутская станция приняла с борта такое сообщение: "Все в порядке". В 14 часов 49 минут в эфир ушла третья аварийная радиограмма, принятая американскими станциями в Сиэтле и Анкоридже:

"[Снова] отказал правый крайний из-за маслосистемы. Идем на трех. Тяжело. Идем в сплошных облаках. Высота полета 5600 м. Посадку будем делать в 3400 [?]. Леваневский".

Очевидно, за минуты, отделяющие вторую радиограмму от третьей, командир принял решение выполнить аварийную посадку. Разобрать последние сообщения не удалось, радиосвязь с бортом окончательно прервалась 13 августа в 17:58 по московскому времени. С тех пор Леваневский и члены его экипажа числятся пропавшими без вести.

Тогда многие считали, что найти авиаторов нереально, что, вероятно, произошло обледенение самолета и он упал в море. И действительно, при тех технических средствах поиски самолета или его обломков на бескрайних просторах можно сравнить с поисками иголки в стоге сена. Поисковые операции продолжались год. За это время страна лишилась четырех-пяти самолетов, а среди погибших значился прекрасный полярный летчик, участник спасения челюскинцев Михаил Бабушкин. Спустя год, 12 августа 1938 года, "Правда" опубликовала правительственное сообщение: "Дальнейшие поиски самолета Н-209 прекратить".

Специалисты высказывали самые разные версии. Так, полярный летчик Борис Чухновский, активный участник поисков, был уверен: Н-209 совершил вынужденную посадку на неровную ледяную поверхность, сломал шасси и обе радиостанции в носовой части самолета, но экипаж длительное время оставался жив, возможно перезимовал.

Борис Черток, ведущий инженер по спецоборудованию самолета Н-209, впоследствии академик, Герой Социалистического Труда, один из ближайших соратников Сергея Королева, не сомневался: посадить поврежденный самолет на торосистый лед невероятно трудно без больших повреждений. Последствием тяжелого обледенения самолета могло стать его разрушение еще в воздухе. По этой версии, катастрофа произошла спустя один-два часа после передачи последней радиограммы. Машина упала на расстоянии 500–1000 км к югу от полюса, в американском секторе Арктики. Весной 1938 года морские течения и направления дрейфа льдов были таковы, что с большой вероятностью самолет если при падении не ушел под воду, то вместе со льдами был вынесен к Гренландии, а оттуда в Атлантический океан.

Исследователи данной темы посчитали весьма любопытной деталью записки американского священника и путешественника Гомера Келлемса. По его свидетельству, местные жители рассказали о необычном для тех мест шуме моторов, который они услышали 15 августа в море Бофорта (к востоку от Чукотского). Вскоре после появления в небе самолет ушел под воду. Подплыв к месту падения на своих охотничьих каяках, эскимосы увидели, по их словам, характерное масляное пятно. Келлемс заинтересовался сообщением, отправился вместе с проводниками-эскимосами на место гибели, но началась зима и им пришлось вернуться. Добавим, что судьба экипажа до сих пор остается неизвестной.

Катастрофа Н-209 сказалась и на судьбе бомбардировщика ДБ-А. Его доводка затянулась на четыре года, что можно связать с трагическим августовским перелетом. К началу производства на заводе в Казани самолет устарел, после постройки пяти экземпляров все их направили на Дальний Восток. Серийную постройку прекратили еще до Великой Отечественной войны. В ней участвовали устаревшие и многочисленные ТБ-3, выпущенные в первой половине 1930-х годов, и новые ТБ-7, которые считались современными и перспективными.

Обложка: Сигизмунд Леваневский / © Public Domain/Wikimedia Commons

Еще в раннем возрасте Леваневский принял революцию, вступил в Красную армию и сражался на фронтах Гражданской войны. Затем он стал морским летчиком, в 1925 году окончил Севастопольскую школу морской авиации. С 1933 года Леваневский, уйдя в запас с военной службы, работал в Главсевморпути. Там он выполнил несколько дальних и сверхдальних перелетов в Арктику. Тогда это требовало немалого мужества, учитывая ненадежную авиационную технику и сотни километров необитаемых земель.

Когда Арктика стала судьбой

13 февраля 1934 года находившийся в экспедиции пароход "Челюскин" затерло льдинами в Чукотском море. Судно буквально сплющило с разных сторон, и в течение двух часов оно ушло под воду. В результате катастрофы 104 человека оказались на льду. Одного члена экипажа завалило грузами, и он так и остался на затонувшем судне. Ситуация требовала решительных действий, иначе все выжившие могли погибнуть.

В Москве создали специальную Правительственную комиссию во главе с Валерианом Куйбышевым. Ее первое решение гласило: необходимо эвакуировать людей при помощи авиации. 5 марта полярный летчик Анатолий Ляпидевский смог приземлиться у лагеря и снять со льдины десять женщин и двоих детей. Всего до 13 апреля летчики совершили 23 рейса, постепенно перевозя людей в чукотское становище Ванкарем, находящееся в 140–160 км от места ледовой стоянки. За судьбой пассажиров "Челюскина" следил весь мир.

Члены экипажа парохода "Челюскин" встречают самолет Анатолия Ляпидевского

Члены экипажа парохода "Челюскин" встречают самолет Анатолия Ляпидевского© Public Domain/Wikimedia Commons

Шесть летчиков, снявших людей со льдины, стали первыми Героями Советского Союза. Седьмым это звание присвоили Сигизмунду Леваневскому, хотя он не вывез из ледового лагеря челюскинцев ни одного человека. С началом операции его командировали в США для приобретения двух современных и пригодных для эксплуатации в Арктике самолетов. Сигизмунда выбрали потому, что именно он годом раньше доставил на родину американского пилота Джеймса Маттерна. После неудачной попытки побить мировой рекорд кругосветных авиационных полетов американец приземлился в безлюдном арктическом районе, но был спасен чукчами.

Леваневский приобрел за границей летающие лодки "Консолидейтед Флейстер". На одной из них 29 марта 1934 года он вылетел из Нома в чукотский поселок Ванкарем. Однако из-за обледенения и вынужденной посадки на мысе Онман, севернее Чукотки, летчик так и не добрался до цели.

Самолет был разбит, пилот получил ранения. Из-за случившегося летчик не принимал непосредственного участия в спасении челюскинцев. Однако Леваневский доставил на собачьих упряжках уполномоченного комиссии (по другой версии, врача к заболевшему полярнику), что было высоко оценено в Москве.

Перелет через полюс

Мало кто знает, что именно Леваневскому принадлежала идея перелета из Советского Союза в США через Северный полюс. После тщательной подготовки специально созданный для рекорда АНТ-25 конструкции Андрея Туполева с экипажем в составе Сигизмунда Леваневского (командир), Георгия Байдукова (второй пилот) и Виктора Левченко (штурман) предпринял такую попытку. Беспосадочный перелет пролегал по маршруту Москва — Северный полюс — Сан-Франциско. Экипаж стартовал 3 августа 1935 года. Однако после прохождения 2000 км, или 11% пути, полет пришлось прекратить из-за сильной течи масла. Машина совершила вынужденную посадку неподалеку от Новгорода.

Сигизмунд Леваневский готовится к новому перелету через Северный полюс, 1935 год

Сигизмунд Леваневский готовится к новому перелету через Северный полюс, 1935 год© Public Domain/Wikimedia Commons

При обсуждении в Кремле на первый взгляд сугубо технических вопросов перелета Леваневский попросил слово и, обращаясь к Сталину и Молотову, обвинил главного конструктора Туполева во вредительстве и сознательном создании некачественных самолетов. Патриарх советского самолетостроения, по свидетельствам очевидцев, побледнел как полотно. Смягчить ситуацию удалось Байдукову. Он увел тему в обсуждение технических деталей.

В августе — сентябре 1936 года Леваневский вместе со штурманом Левченко совершили перелет из Лос-Анджелеса в Москву, используя пассажирский одномоторный самолет "Вaлти" V-1A (лицензию на его производство вскоре купил Советский Союз). Правда, по маршруту авиаторы совершили несколько посадок — на Аляске, затем на русском Крайнем Севере и в Сибири. В тот же день после приземления в столице Леваневского удостоили ордена Трудового Красного Знамени, а Левченко — ордена Ленина.

Горячо приветствую вас, дорогой друг, с окончанием замечательного перелета через три части света. Ваш перелет соединил через Арктику Америку, Азию и Европу и является блестящей подготовкой к осуществлению великой идеи трансарктической связи между материками

Леваневский был самоуверенным, порывистым, исключительно честолюбивым, горячим, не умеющим лавировать, анализировать все "за" и "против" человеком. Дворянское происхождение не мешало Сталину выказывать ему поддержку. Однако, несмотря на всенародную славу, Сигизмунду часто откровенно не везло.

Первопроходцы

Идею Леваневского о перелете в США через Северный полюс реализовали другие. Утром 18 июня 1937 года экипаж доработанного АНТ-25 во главе с Валерием Чкаловым оторвался от полосы Щелковского аэродрома. Из-за ошибок метеорологов экипажу пришлось лететь выше намеченной высоты, запаса кислорода на борту оказалось недостаточно. У самой границы США, когда самолету потребовалось миновать Скалистые горы и подняться чуть повыше, весь кислород использовал пилотировавший тогда Байдуков. Чкалов с Александром Беляковым фактически бессильно лежали на дне кабины, страдая от удушья. Но они выдержали испытание. Преодолев 9130 км и пробыв в воздухе 63 часа, АНТ-25 20 июня приземлился на аэродроме Ванкувер, штат Вашингтон.

Без драматичных эпизодов прошел следующий перелет в Америку. Возглавлявший экипаж второго АНТ-25 Михаил Громов (с ним летели Андрей Юмашев и Сергей Данилин) тщательно смоделировал на земле весь маршрут, рассчитал каждый грамм веса при погрузке, каждый метр высоты и литр бензина в полете. Предусмотрительность и невероятное мастерство самолетовождения командира привели к замечательным результатам: 14 июля 1937 года Громов посадил машину в калифорнийском Сан-Джасинто, пройдя за 62 часа 11 500 км.

Самолет АНТ-25 в Сан-Джасинто

Самолет АНТ-25 в Сан-Джасинто© Public Domain/Wikimedia Commons

Если героическая эпопея спасения челюскинцев, за судьбой которых следила вся страна, и подвиг летчиков сплотили советский народ, то перелет через Северный полюс советских самолетов с отечественными моторами продемонстрировал явные успехи СССР. Всего за 20 лет своего существования страна, к которой многие на Западе относились с предубеждением, считали отсталой, смогла выполнить то, что никому не было тогда по силам. Летчикам-героям рукоплескали американцы, весь мир, а профессия авиатора стала одной из самых престижных у советских молодых людей.

Замысел героя

В разгар лета 1937-го Леваневский невероятно спешил. Сезон для полетов в Арктике подходил к концу, а ему необходим был безоговорочный успех. Использовать для установления рекорда самолеты Туполева после случившегося в Кремле было невозможно. Подбирая подходящую машину, Леваневский остановил свой выбор на новом ДБ-А, опытный экземпляр которого построили в Филях в ноябре 1934 года. Этот четырехмоторный самолет на основе ТБ-3 создал коллектив Военно-воздушной академии им. Н.Е. Жуковского под руководством Виктора Болховитинова (ДБ-А расшифровывалось как "дальний бомбардировщик Академии"). Гофрированную обшивку заменили на гладкую, шасси сделали убирающимся.

Леваневский высказал предположение, что наличие четырех двигателей М-34 последних модификаций (как на ТБ-3 того же времени и рекордном АНТ-25) повысит шансы выполнить задуманное — в случае отказа одного из моторов самолет сможет продолжать полет и на трех. Но машина, получившая бортовой код Н-209, была невероятно сырой. Об этом командира предупреждал Кастанаев, участвовавший в ее испытаниях. Вероятно, множество не устраненных к лету 1937 года дефектов фатально сказалось на итоге будущего перелета.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ЛЕОНИДА КЕРБЕРА, ЛАУРЕАТА ЛЕНИНСКОЙ ПРЕМИИ, БЫВШЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ТУПОЛЕВА

"Когда мы в Монино занимались подготовкой, возник на первый взгляд простой вопрос: в какие цвета красить самолет? Леваневского с нами еще не было, и его запросили через комиссию по дальним перелетам. Пришел ответ: "В мои цвета". И все. Без каких-либо разъяснений, как будто всем это было известно. Начались поиски ответа на "архиважный" для дела вопрос, что это за "его цвета"? Через родственников удалось выяснить, что у него есть фамильный герб из двух цветов — красного и синего…

Я помню, с какой обстоятельностью и скрупулезностью готовились машины для Чкалова и Громова, какая борьба шла за сокращение веса. А здесь пришлось перекрашивать весь самолет. Причем красный и синий цвета легли на старую краску военного образца: сдирать ее не было времени. Только эти "малярные" работы дали двести лишних килограммов…"

"Огромный самолет вырулил на взлетную полосу. Эту "бетонку" журналисты прозвали "дорогой героев", и она считалась "везучей". Отсюда не раз брали старт Чкалов, Громов, Коккинаки. Около машины — отлетающие и провожающие. Шутки, смех, добрые пожелания, рукопожатия, дружеские объятия..." — вспоминает в книге "Небо начинается с земли" полярный летчик, Герой Советского Союза Михаил Водопьянов.

"Среди собравшихся выделяется подвижный, высокий, стройный, словно юноша, командир корабля — Герой Советского Союза Леваневский. Он совершенно спокоен, видимо, уверен в себе и своих товарищах. Рядом — широкоплечий человек с открытым мужественным лицом. Это второй пилот Николай Кастанаев — замечательный летчик, установивший международный рекорд дальности полета с грузом в пять тонн. В последние годы он испытал и дал путевку в жизнь десяткам новых самолетов.

Тут же несколько озабоченный бортмеханик Григорий Побежимов — неутомимый труженик, на редкость скромный и молчаливый человек… В Арктике часто бывал и штурман Виктор Левченко — мастер вождения самолетов по неизведанным трассам. Остальных участников перелета — бортмеханика Николая Годовикова и радиста Николая Галковского — я лично не знал, хотя слышал о них много хорошего".

История последнего перелета

Старт назначили на вечер 12 августа 1937 года. Тяжело груженная машина с трудом оторвалась от земли в самом конце взлетной полосы. Вел ее Кастанаев, а Леваневский находился в кресле второго пилота. Северный полюс Н-209 миновал на следующий день в 13 часов 40 минут.

"Достался он нам трудно, — приняли на земле радиограмму с борта самолета. — Начиная от середины Баренцева моря все время была мощная облачность. Высота 6 тыс. метров, температура минус 35. Стекла кабины покрыты изморозью. Сильный встречный ветер", — приводит радиограмму в своей книге "Уроки Севера" Алексей Грацианский.

Через 52 минуты после прохождения Северного полюса последовала радиограмма: "Отказал крайний правый мотор. Снижаемся, входим в облачность. Обледеневаем". Через 1 час 26 минут после отказа двигателя якутская станция приняла с борта такое сообщение: "Все в порядке". В 14 часов 49 минут в эфир ушла третья аварийная радиограмма, принятая американскими станциями в Сиэтле и Анкоридже:

"[Снова] отказал правый крайний из-за маслосистемы. Идем на трех. Тяжело. Идем в сплошных облаках. Высота полета 5600 м. Посадку будем делать в 3400 [?]. Леваневский".

Очевидно, за минуты, отделяющие вторую радиограмму от третьей, командир принял решение выполнить аварийную посадку. Разобрать последние сообщения не удалось, радиосвязь с бортом окончательно прервалась 13 августа в 17:58 по московскому времени. С тех пор Леваневский и члены его экипажа числятся пропавшими без вести.

Тогда многие считали, что найти авиаторов нереально, что, вероятно, произошло обледенение самолета и он упал в море. И действительно, при тех технических средствах поиски самолета или его обломков на бескрайних просторах можно сравнить с поисками иголки в стоге сена. Поисковые операции продолжались год. За это время страна лишилась четырех-пяти самолетов, а среди погибших значился прекрасный полярный летчик, участник спасения челюскинцев Михаил Бабушкин. Спустя год, 12 августа 1938 года, "Правда" опубликовала правительственное сообщение: "Дальнейшие поиски самолета Н-209 прекратить".

Версии

Специалисты высказывали самые разные версии. Так, полярный летчик Борис Чухновский, активный участник поисков, был уверен: Н-209 совершил вынужденную посадку на неровную ледяную поверхность, сломал шасси и обе радиостанции в носовой части самолета, но экипаж длительное время оставался жив, возможно перезимовал.

Борис Черток, ведущий инженер по спецоборудованию самолета Н-209, впоследствии академик, Герой Социалистического Труда, один из ближайших соратников Сергея Королева, не сомневался: посадить поврежденный самолет на торосистый лед невероятно трудно без больших повреждений. Последствием тяжелого обледенения самолета могло стать его разрушение еще в воздухе. По этой версии, катастрофа произошла спустя один-два часа после передачи последней радиограммы. Машина упала на расстоянии 500–1000 км к югу от полюса, в американском секторе Арктики. Весной 1938 года морские течения и направления дрейфа льдов были таковы, что с большой вероятностью самолет если при падении не ушел под воду, то вместе со льдами был вынесен к Гренландии, а оттуда в Атлантический океан.

Исследователи данной темы посчитали весьма любопытной деталью записки американского священника и путешественника Гомера Келлемса. По его свидетельству, местные жители рассказали о необычном для тех мест шуме моторов, который они услышали 15 августа в море Бофорта (к востоку от Чукотского). Вскоре после появления в небе самолет ушел под воду. Подплыв к месту падения на своих охотничьих каяках, эскимосы увидели, по их словам, характерное масляное пятно. Келлемс заинтересовался сообщением, отправился вместе с проводниками-эскимосами на место гибели, но началась зима и им пришлось вернуться. Добавим, что судьба экипажа до сих пор остается неизвестной.

Катастрофа Н-209 сказалась и на судьбе бомбардировщика ДБ-А. Его доводка затянулась на четыре года, что можно связать с трагическим августовским перелетом. К началу производства на заводе в Казани самолет устарел, после постройки пяти экземпляров все их направили на Дальний Восток. Серийную постройку прекратили еще до Великой Отечественной войны. В ней участвовали устаревшие и многочисленные ТБ-3, выпущенные в первой половине 1930-х годов, и новые ТБ-7, которые считались современными и перспективными.

Обложка: Сигизмунд Леваневский / © Public Domain/Wikimedia Commons

Подпишитесь на рассылку

Подборка материалов с сайта и ТВ-эфиров.

Можно отписаться в любой момент.

Сбор персональных данных не производится.

Комментарии